Blog

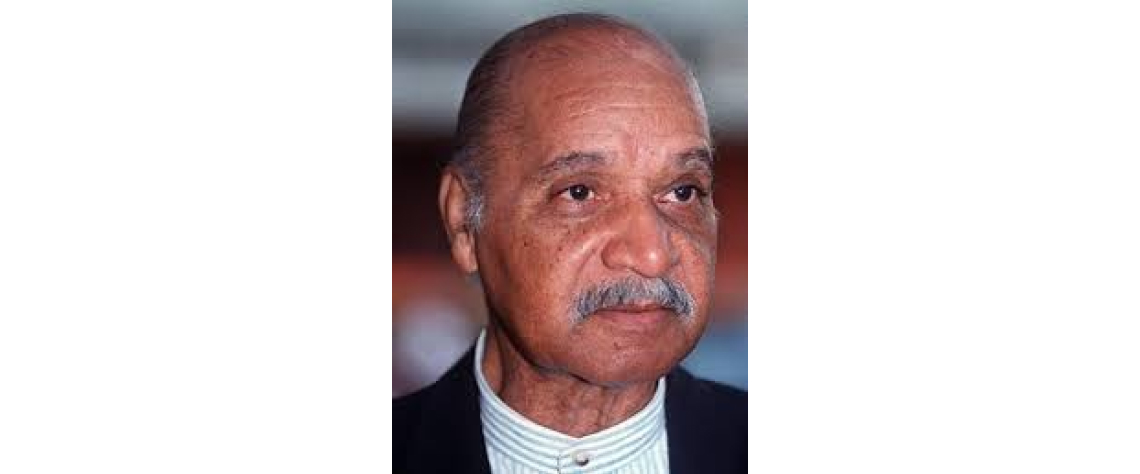

JOSÉ CRAVEIRINHA, 100 ANOS, escreve Nelson Saúte

Não é incomum, na juventude, termos encontros decisivos. Muitos escritores conheceram, quando debutantes, os seus precursores. Eu cheguei à casa do Poeta José Craveirinha com menos de 20 anos. Tive o privilégio de ser amigo e de conviver com ele e com outros nomes - ia dizer numes e não estaria longe da verdade -, que iluminam e distinguem a literatura moçambicana desde a sua fundação. Aliás, José Saramago, único escritor de língua portuguesa, laureado com o Prémio Nobel, disse-me, um dia, ao ver a cumplicidade que tinha com José Craveirinha, Noémia de Sousa, Rui Nogar, Rui Knopfli, ou Aníbal Aleluia, que eu estava a conviver com os meus antepassados literários.

José Craveirinha era uma grande personagem antes de ser um soberbo Poeta. Tenho pensado ao longo destes anos que ele talvez fosse uma verdadeira figura de romance. Não iludo que merecesse uma empenhada biografia literária e de vida. Uma biografia de grande fôlego. Como somos um país que preza a desmemória ou a amnésia, o desconhecimento ou a desconsideração, reiteramos vacuidades e não nos detemos a estudar e conhecer os nossos grandes intérpretes. Craveirinha foi um grande tradutor do ser moçambicano. Esta minha devoção pelo passado e este culto dos mais velhos resulta, em muito, do meu convívio com este Poeta e Mestre: “Nelson: Procura ser um fiel servo da Memória de todos os tempos para que a tua voz se faça ouvir no teu tempo.”

Também por isso, por essa incumbência, recordo-o com emoção sempre. Ele era, como escreveu no poema “Auto-efígie”: “Irmão sincero dos mais fiéis amigos”. Ouvi-lo era fascinante. Tinha, ou praticava, uma fala pausada, enganosamente hesitante, com aquela sua ironia acerba, falsamente inocente. Era cortante quando abominava. Um sábio, tinha um conhecimento enciclopédico, mas era despretensioso intelectualmente. O seu arcaboiço histórico e cultural era incomensurável. Por isso, não gosto de o ver retratado como folclorista, pese embora se tenha debruçado sobre o folclore moçambicano. Era muito mais do que isso. Um verdadeiro sociólogo da cultura. Um historiador. Um grande conhecedor de Moçambique e das suas idiossincrasias. Cultivava a memória das personagens de uma época que já não existia e que tinha sido a sua ou da sua formação. Falava-me do seu ontem e das figuras desse passado. Era um intrémulo defensor da nossa identidade e da nossa história e memória histórica, longe de todos os maniqueísmos sectários e ideológicos. Tinha as suas birras, as suas zangas, as suas querelas, as suas implicâncias. Mas era um génio e tinha direito a tê-las.

É, indubitavelmente, a figura literária moçambicana mais importante de sempre. Como jornalista defendeu causas, causas nobres. Quando Samora Machel e seus colegas enfermeiros o procuraram, encontraram nele um intrépido defensor das suas lutas. Defendeu-os e denunciou a discriminação que sofriam no hospital. Chegou a ter, por essa razão, o seu posto como redactor no “Notícias” em risco, contudo Malé Vaz, filha do fundador do matutino, foi firme a defendê-lo. O amigo Samora não se esquecerá jamais desse préstimo. Mesmo nos tempos de acirrada intolerância, quando alguns dos seus companheiros foram submetidos a purgas, Craveirinha foi poupado. Rui Nogar e Malangatana cumpriram o opróbrio da reeducação e dos excessos da revolução. Lendo os seus escritos dessa época percebe-se que ele nunca deixou de ser um intelectual crítico, lúcido e arrojado. Perante a arrogância de um dirigente (“Sua Excia”) que antes “se desvertebrava” (grade mestre da ironia, Zé Craveirinha!) para o cumprimentar no Bilene e na companhia do Presidente, ele seria indómito: “É o resultado da irrevogável ausência / do meu amigo Samora.”

Todas as semanas eu ia vê-lo à sua casa da Mafalala. Ficava horas a escutá-lo. Falava baixinho, quase sussurrava. Como nos segredasse o mundo. Muitas vezes ali alcandorados no seu muro, fitando o final da tarde e o rumor que se encaminhava para a fronteira do asfalto, como diria o seu amigo Luandino Vieira. Outras tantas na sua sala e na companhia dos seus pintores electivos. As suas paredes estavam preenchidas de quadros: da Bertina ao Chichorro, do Malangatana a José Júlio, de António Bronze a José Pádua, entre tantos outros. As escadas com esculturas. Por vezes, subia para o seu escritório, num dos quartos, onde se atafulhavam os seus papéis, as fotografias, as suas memórias, as suas musas, os seus duendes, as suas assombrações.

O Zé nascera - num domingo, gostava de o lembrar, por isso era Sonto ou Sontinho - numa casa de madeira e zinco na Estrada do Zixaxa à entrada do Xipamanine. “Eu teu neto Sontinho ou José” escreve em “À Minha Avó”. Do ramo dos Mpfumos. Tem um poema “À Memória do meu Bisavô Pfumo” que diz: “Meu respeitável bisavô Pfumo / não sabia ler nem escrever / mas sabia que a cidade não é urinol”. Toda a sua vivência fora suburbana e eram as personagens do subúrbio que povoam as nossas conversas mansas na pacatez dos dias. Houve um interregno quando foi viver, com o pai e a madrasta que viera de Portugal, na 24 de Julho. Mas nunca deixou de pertencer ao subúrbio. Foi nesse tempo que deixou de falar a língua ronga. Proibiram-no. O pai recusava, no entanto, o epíteto “português”. Considerava-se “algarvio”. “Os algarvios estão mais perto de África, dos árabes, do que da Europa. Eu passei por Lisboa para vir para aqui”. A mãe era negra. “E fica a tua prematura beleza afro-algarvia / quase revelada nesta carta elegia para ti / meu resgatado primeiro extra-português / número UM Craveirinha moçambicano” (“Ao meu belo Pai ex-emigrante”).

O pai de Craveirinha era poeta, não publicou nenhum livro, mas era conhecido e reconhecido na cidade como poeta. Fazia parte dos repentistas. Os que faziam quadras ao desafio. Dizia de cor Camões. O Poeta leu, a partir dos 10 anos, Guerra Junqueiro, Antero do Quental, Victor Hugo ou Émile Zola. Outros autores que eram frequentes em casa: Almeida Garrett, Gil Vicente ou Ramalho Ortigão. Ele e o irmão aprenderam a dizer de cor “Os Lusíadas”.

Quando o pai se reformou, Zé não teve condições de prosseguir com os estudos no liceu. Aprendeu através dos livros e das explicações do irmão. Uma professora, Gracinda do Carmo Silva, dava-lhe aulas pro bono. O pai aprendera inglês sozinho. O irmão ensinou-lhe francês. O seu tio António também é uma figura decisiva na sua vida: “Tristes / flores na mão de minha mulher / e novamente no funeral do Tio António / consagro a tua memória ressuscitando-te / genuíno outra vez no sangue intencionalmente / ex-algarvio do teu irmão / optando como tu, meu Pai.”

A Estrada da Circunvalação separava o mundo do subúrbio e o da cidade branca. Era a linha de fronteira. Craveirinha estudava na Primeiro de Janeiro (ligada à Maçonaria) e os amigos na Paroquial, que era para os mais humildes. Mesmo quando vivia na 24 de Julho não se apartou mundividência dos subúrbios. Quando foi preso, em meados dos anos 60, a PIDE não entendia por que razão um mulato, filho de branco, tinha a predileção pelos amigos pretos. Muito menos percebiam a razão que levava Rui Nogar, branco, a atravessar a Circunvalação e mergulhar no outro lado da fronteira. Estes dois mundos irão enformar a poesia de Craveirinha: “E eis que num espasmo / de harmonia como todas as coisas / palavras rongas e algarvias ganguissam / neste satanhoco papel / e recombinam em poema”.

Escreveu sonetos inicialmente. Ricardo Rangel, amigo de então, que debutara numa casa de fotografia da então Consiglieri Pedroso e fazia uns biscates para o “Notícias” levou o caderno de sonetos para António Rosado, que também era poeta. O jornalista era igualmente desportista e foi, curiosamente, treinador de Zé Craveirinha no Desportivo, mas nunca relacionou o autor daqueles sonetos com o exímio futebolista. Quando o jornalista morreu não se recuperaram mais os versos nem as métricas do jovem poeta. Entretanto, Craveirinha desiste de fazer sonetos e começa a escrever os poemas que o tornariam célebre. Colabora no “Brado Africano”. Ao tempo, a jovem Noémia irrompia com os seus poemas e a sua voz tonitruante.

Lembra-se de ver o poeta Rui de Noronha, de o ver passar todos os dias a uma determinada hora. Lembra-se do seu ar triste. Era uma figura taciturna, melancólica. Mesmo nos ambientes de festa. Morreu aos 34 anos num dia de Natal de 1943. Mais tarde convive com Noémia de Sousa, a sua irmã Carol, que vivia ali perto, depois da família mudar-se da Catembe, a quem dedicará alguns dos seus poemas mais emblemáticos, sobretudo quando esta foi coagida a emigrar – “Dó sustenido por Daíco” é um deles. Também falava de Karel Pott, o primeiro advogado não branco em Moçambique. Contava o impacto que tivera o facto de ele reivindicar a sua identidade africana e fazer gáudio em passear, no seu carro descapotável, a sua mãe negra, vestida de capulana e com tatuagens. Era um desaforo ao regime.

Noémia de Sousa levou-me, anos mais tarde, a conhecer Cassiano Caldas. Fomos visitá-lo à sua casa e ele foi de uma grande gentileza. Os ventos da revolução açoitaram até aquele a quem muito devemos. “Sangue Negro” é dedicado a Cassiano Caldas e a João Mendes. Cassiano foi o indutor ideológico de Craveirinha e da sua geração, ministrou as primeiras aulas políticas, contribuiu para a sua afirmação ideológica, orientou-os. Era a figura tutelar desta geração. A isto acresce o facto de, no mundo suburbano, haver uma plêiade de figuras emblemáticas na afirmação da alteridade. Personagens que pareciam emergir dos romances de Jorge Amado. Daíco antes de todas. Mas também Zagueta, Vicente Langara, Xico Albasini, Brandão, Mundapana ou Fahla-Fahla.

O desaparecido Comoreano, os concursos de dança, mais tarde a distinção da culinária dita indígena que não chegava à cidade branca, o desporto, a Associação Africana, o Munhuanense Azar, o Muhafil Issilamo ou João Albasini. Os concertos de Djambo, João Domingos ou conjunto Harmonia. A afirmação, a reivindicação, não era apenas através da poesia. Aliás, José Craveirinha, Noémia de Sousa, Dolores Lopes e Ricardo Rangel, numa escadaria da Polana, fingindo um piquenique, redigiram um documento, muito antes dos movimentos libertários, a exigir a independência de Moçambique. Foi na época em que escreveu “Poema do futuro cidadão”. Entre a década 40 e 50.

A Casa dos Estudantes do Império publica, à sua revelia, “Chigubo”, em 1964. A PIDE, quando o prende, apresenta-lhe o livro como libelo acusatório. Companheiros de prisão: Rui Nogar, Malangatana Valente e Luís Bernardo Honwana são os nomes mais conhecidos. Armando Pedro Muiuane, seu compadre e mais tarde colega na Imprensa Nacional, é também companheiro de prisão. Companheiro de sempre. Uma das rusgas e consequente prisão ocorre após uma reunião na casa de Muiuane no Xipamanine. Com Honwana troca, nos calabouços, correspondência vária, que graças a guardas que eram infiltradas, não é interceptada pela PIDE. Era importante este contacto para que coincidissem nos depoimentos. Parte desta correspondência ficará à guarda do advogado Carlos Adrião Rodrigues. Em Itália, no entanto, publicam-lhe “Canto a um dio de catrame”, em 1966. Ele só vem a saber mais tarde. José Luís Cabaço, que lá estudava, será quem lhe trará o livro. Estava ele em liberdade condicional.

“Karingana ua Karingana”, provavelmente a sua magnum opus, estava para publicação antes do golpe militar que mudou o regime em Portugal. Craveirinha e Nogar, que redigira o prefácio, queriam arriscar. Mas o editor teve receio. No entanto, dá-se o 25 de Abril e o livro segue livre curso para o prelo. Sem o texto do Nogar, que viria a integrar a segunda edição como posfácio. Quando o livro é dado à estampa, o autor está na Tanzania, na companhia de Samora e da direcção da FRELIMO. Pouco antes, Costa Gomes, que fazia parte da Junta de Salvação Nacional, e que chegaria a ser presidente da República portuguesa, de visita a Moçambique, procurara Craveirinha para o convencer a formar um partido político que dialogasse com as autoridades portuguesas para a transição. Queriam obviar o movimento libertário. O Poeta recusa-se a ir ao encontro desacompanhado e só aceita encontrar-se com o futuro marechal português quando teve a companhia de Malangatana Valente e Rogério Djawana. É intransigente na posição: único partido que tem a legitimidade de assumir o poder só poderia advir da FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique). Costa Gomes pede-lhe então que seja portador de uma mensagem das autoridades portuguesas para conversações sobre a transmissão de poder.

“Cela 1”, publicado em 1980, são escritos de prisão ou sobre a prisão. “Poema do alfinete mágico”: “Com um inofensivo alfinete mágico / nós os miseráveis sonhadores moçambicanos / de cerrados maxilares invocamos os desejos / e suspendemos os corações nas janelas / donde a lua e o sol quando entram / entram gradeados.” É o testemunho de uma “vida a injúrias engolidas a seco”. O belíssimo poema “Reflexões no dia dos meus anos”, que poderia ser a epígrafe deste texto, é publicado neste volume: “Faço anos. / Quantos já não interessa. / Por uma questão de glândulas / infalivelmente na barba e nas têmporas / aos poucos e poucos envelheço”. Este livro é o primeiro inédito que edita após à independência.

Entre a edição desta obra e a reedição de “Xigubo” (mudou-lhe a grafia) e “Karingana ua Karingana” avulta a aparição de “Maria”, em 1988. Rui Knopfli aplaude, no prefácio, “o grande poema do amor conjugal”. Maria é personagem central na vida do Poeta. Há poemas belíssimos não só de evocação mas sobretudo de admiração. “Santa / minha esposa Maria de Lurdes / mãe dos meus filhos” (em “Karingana ua Karingana”). “Maria. Salmo Inteiro”: “Minha tão bela esposa Maria / cinquentenária jovem isenta de frívolos aniversários. / Minha mais amada por mim do que as frívolas / raparigas de provocantes fémures desnudos”.

“Maria”, que haveria de ter uma nova edição, é um poema pungente. Belo e pungente. Digo poema porque o conjunto tem esse condão de ser uma espécie de poema único. Tem momentos cintilantes, outros tantos arrebatados. Muitas vezes denuncia a dureza da solidão e o frio da ausência. Mas sempre a beleza na evocação: “Esposa Maria / a cada minha veleidade / sabendo-se nunca preterida. // E com meus defeitos e suas qualidades / compúnhamos o mais incongruente invejado casal perfeito”.

Zé Craveirinha era um homem só. Aliás, proclamava-o. Não posso afirmar que ele amasse a solidão, mas posso dizer que ele era um homem solitário. Sobretudo quando foi vítima do descaso ou hostilizado. Comovia-lhe a lembrança dos outros, mas sabia que não podia partilhar com ninguém o que quer que fosse. Apenas com Maria. Daí esse insulamento ao qual estava mergulhado: “o mais mudo sotaque do último chão”. Isto é de uma beleza dilacerante. Só um poeta eleito é capaz de um verso como este. Encontrei-o muitas vezes nesse estado de prostração e ficava a ouvi-lo numa espécie de solilóquio. Muitas vezes ficávamos em silêncio e assim nos entendíamos.

Quando fui estudar a Portugal, em 90, continuei a vê-lo, sobretudo quando ele ia a Lisboa. Ou nas viagens que fizemos para Londres ou Sevilha na companhia de Rui Nogar, Rui Knopfli, Noémia de Sousa ou Eugénio Lisboa. Acompanhei-o nos dias jubilosos em que recebeu o Prémio Camões. Recordo-me da tristeza e da solidão quando se encontrava só no hotel. O Zé Craveirinha era um homem taciturno. Extremamente elegante no trato, sardónico muitas vezes, mefistofélico quase sempre. Nunca vi alguém melhor do que ele a zombar daqueles que desdenhava. Apoucava-os com cortante sarcasmo. Era o mestre do deboche. Quanto aos amigos, era indefectível.

Craveirinha foi um poeta avaro. Não foi sequer um poeta bissexto. Publicou muito pouco. Um dia pediu-me para eu lhe apresentar uma obra. Fiquei perplexo, aturdido, estupefacto. Era o “Babalaze das Hienas” e foi em 1997. O Mestre está com 75 anos, o discípulo tem 30. O livro é um cortante testemunho sobre a guerra. Eu tentei cumprir a missão o melhor que podia. Estou certo da imperfeição do texto ou da improficiência do meu discurso na ocasião, contudo, não obstante, a minha admiração inequívoca e a minha afeição e estima pelo poeta foram indubitáveis.

Este foi o seu último título de poesia. Muitos dos seus poemas inéditos circulam, no entanto, de mão e mão e são ditos em saraus de poesia. Anabela Adrianopoulos, Calane da Silva, Gulamo Khan, Tomás Viera Mário, entre outros, emprestam as suas vozes à inconfundível dicção do Poeta. Gulamo celebriza as “Saborosas Tanjarinas d´Inhambane”, um poema anti-épico. Mas também ainda reverbera na memória as “Rumbas de violas no Comoreano” ditas por ele: “Ah é bom nascer assim mulato? / Ah nascer negro assim é bom?” Naquele tempo, e digo isto com nostalgia, a palavra ditava o nosso destino. A palavra poética presidia o sonho moçambicano.

Craveirinha é um poeta de belíssimas imagens, de inesperadas imagens, de poderosas imagens. Poeta da insurreição, poeta nunca agrilhoado, poeta solitário, poeta solidário, poeta que canta o seu tempo e os homens do seu tempo, poeta condoído muitas vezes, poeta que vaticina o futuro, poeta que canta os momentos sombrios como os da guerra, poeta do mundo, poeta da boémia intelectual, poeta da língua que esplende, poema do amor, sempre. Como escreveu, em “O Arco e a Lira”, o poeta mexicano e Prémio Nobel Octavio Paz: “voz do povo, língua dos escolhidos, palavra do solitário”.

Os investigadores

em nome da verdade histórica

inventarão virtudes que nunca tive.

E com irretorquíveis teses

irão ao exaustivo pormenor freudiano

de misturar minha vocação pelas raparigas

com a liberdade dos povos oprimidos.

(José Craveirinha)

Hoje passam 100 anos sobre o dia em que nasceu José Craveirinha. A Pátria deu-lhe o préstito da praça e uma ominosa rua. Execráveis ditadores estrangeiros nomeiam largas avenidas. Quase não o lemos, citamo-lo sem o ler. Exilamo-lo na pátria do olvido. Agora o lembramos nestas efemérides, mas acto contínuo virá a nossa amnésia, a nossa desatenção, a nossa negligência e o nosso desprezo vibrar sobre ele e o devir moçambicano com todo o seu esplendor. Quanto a mim, cabia-me hoje este tributo, devolvendo-lhe a honra da láurea que me concedeu com a sua amizade, o seu exemplo e a sua poesia. “Bom têto! Sia-Vuma! Bayete mufana!” – escrevia-me. Aqui fica o meu penhor. Também lhe devo muito, ou quase tudo, do que sou.

Bayete, Zé Craveirinha!

SIA-VUMA!

KaMpfumo, 28 de Maio de 2022

Rapto feminino no contexto da autoridade e justiça no feminino

O Jornalismo numa “democradura”

Foi-me pedido que partilhasse a experiência moçambicana num Congresso sobre jornalismo, cidadanias e democracias sustentáveis. O meu primeiro dilema tem que ver, mesmo, com o tema do Congresso. Os conceitos constitutivos desse tema são objecto de múltiplas querelas intelectuais e académicas, discussões que vão desde a filosofia política à ciência política, passando pela sociologia e teoria políticas. Como, pois, falar de jornalismo, cidadania e democracia sustentável num mundo em que a degradação dos princípios democráticos parece ser a regra cada vez geral nos países ditos de “velha democracia” e, mormente, num país onde esses conceitos têm mais um carácter abstrato e instrumental do que necessariamente existência material?

Não é, sequer, uma revelação assertar que Moçambique não é uma “democracia sustentável”, se aceitarmos que “democracia sustentável” quer dizer um regime político onde as liberdades fundamentais (Locke, Montesquieu, Mill, Aron) e as leis são livres e transparentes, onde o respeito pelos direitos fundamentais é garantido e onde a violência não é a base fundacional para o exercício do poder, como é o caso de Moçambique.

Todos os relatórios, nacionais e internacionais, que estudam o estado das democracias e o exercício das liberdades, no mundo, mostram que a situação da democracia e das liberdades, em Moçambique, está cada vez mais degradada.

Ao fazer esta comunicação, em Março de 2022, passa menos de um mês depois que saiu o último Índice (2021) de Democracia do The Economist Intelligence Unit que, com toda a discussão metodológica que suscita, classifica Moçambique, pelo quarto ano consecutivo, como um regime autoritário.

Estes resultados, mesmo que metodologicamente problemáticos, permitem, com todas as reservas, constatar que o processo de liberalização política, em Moçambique, tem conhecido profundos problemas para o seu aprofundamento. Ou seja, estes resultados mostram, simplesmente, que o regime político, em Moçambique, longe de ser democrático, é mais uma democradura, na medida em as práticas e os mecanismos autoritários são o que o caracteriza, concretamente, mas, ao mesmo tempo, nos aspectos formais, são as regras democráticas que parecem vigorar, começando com a lei constitucional.

No Índice da Liberdade de Imprensa 2021, dos Repórteres sem Fronteiras, Moçambique também está entre os países lusófonos com piores níveis de liberdade de imprensa. Num índice que avalia 180 países, Moçambique ocupa a posição 108, superando países como Angola (103) e Guiné-Bissau (95).

Ler estes relatórios, a partir da Europa ou outro local fora de Moçambique, produz uma ideia senão for distante do real, ao mínimo menos concreta sobre o estado das coisas, em Moçambique, pois, para quem experimenta, no dia-à-dia, o sentido desse fechamento ou cerceamento dos espaços e liberdades democráticas, a violência e o desespero é mais aguçado, mais traumático.

É sobre isso que pretendo articular, a partir do jornalismo como discurso sobre os fenómenos actuais, pois, a partir deste, posso melhor articular entre as vivências e uma reflexão mais elaborada à volta dessas experiências múltiplas de violência e cerceamento das liberdades fundamentais.

Mas qualquer esforço cognoscitivo para compreender o estado da democracia e do jornalismo, enquanto contra-poder, requere, primeiro, uma explicação sobre a cultura política do país. O que o The Economist Intelligence Unit denomina como regime autoritário não pode ser compreendido sem uma análise da cultura política reinante que, desde o período de partido-único (1975-1990), sustenta, até hoje, o substracto do processo de construção do Estado e alimenta as percepções sobre o poder das elites que governam o país.

Qualquer análise que se pretenda consistente e coerente deve, imperativamente, partir do percurso histórico do país para melhor compreender os fundamentos que explicam que, 47 anos depois da proclamação da independência e 30 anos de liberalização políticas, o regime político, em Moçambique, sob controlo da Frelimo, o partido que governa o país desde 1975, nunca se abriu, genuinamente, para a democracia, fazendo desta última um mero instrumento ao serviço dos seus interesses diante dos parceiros internacionais.

Os libertadores tornaram-se tão venais quanto os colonizadores

O que aconteceu é que, numa fase particular da história recente do país, quando a União Soviética estava a cair e Moçambique a braços com uma prolongada guerra civil, a Frelimo tinha de aceitar a institucionalização da democracia, até por uma questão de sobrevivência do próprio partido-Estado.

Ao aprovar a Constituição de 1990, que instituiu formalmente o multipartidarismo, a Frelimo fez da transição democrática um dispositivo para acabar a guerra-civil com a Renamo e reconsolidar o projecto de dominação autoritária e hegemónica (Conrado, 2021), que marcou os primeiros 15 anos da proclamação da independência.

Não me parece exagerado afirmar que a Frelimo aceitou, formalmente, a liberalização política para caucionar a sua sobrevivência perante adversidades internas e externas que colocavam em causa a sua continuidade como organização política e, em última instância, o próprio Estado que, até hoje, é considerado, pela Frelimo, como sua própria continuidade – ou seja, para a Frelimo, não há diferença factual entre ela e o Estado.

Nessa equação, a Frelimo criou instituições que estruturam as chamadas democracias, que assentam, fundamentalmente, no famoso princípio da separação de poderes, executivo, legislativo e judicial, mas, logo a seguir, o partido capturou essas instituições, passando a usá-las, como o fazia durante o período de partido-único, para enfraquecer o processo de democratização e de liberalização política nacional.

Ao fazer esta comunicação, lembro-me de Ngugi wa Thiong’o, professor e romancista queniano que, num dos seus célebres romances, “Matigari” (Thiong’o, 2018), lembra-nos, da forma mais brutal e realista possível, que a verdadeira libertação de África ainda está por acontecer, pois, tal como Achille Mbembe (1988, 2000 e 2010), para ele, os libertadores tornaram-se tão venais quanto os colonizadores, por vezes piores que estes últimos.

De facto, o que, em muitos dos países africanos, chamamos de independências, a rigor não foram independências no sentido mais realista do termo – foi a transição de poder de um regime colonial que era mau, para um regime nacionalista igualmente mau e, em alguns casos, pior.

Dito de outra forma, os libertadores, tal como já o dizia Franz Fanon (2004 e 2006), que pegaram em armas para combater o colonialismo, no final, eles tomaram o lugar do colono, de modo que, hoje, mudaram os actores, mas as questões centrais dos povos africanos em geral, e dos moçambicanos, em particular, como a miséria, as desigualdades sociais, as faltas da liberdade, a míngua, o analfabetismo, o esfolamento permanente, a corrupção endémica, a violência extrema, entre outras, prevalecem.

O recente escândalo das dívidas ocultas, em que altos funcionários do Governo, incluindo ministros e dirigentes dos Serviços de Informação e Segurança do Estado, formaram uma associação para delinquir, contratando uma dívida pública de mais de USD 2 mil milhões, e dividindo comissões, até pagarem casas para prostitutas, na França, quando a população moçambicana vive abaixo de USD 1/dia, não podia ser mais esclarecedor sobre o tipo de políticos e de Estado que temos. Podemos falar, sem muitas reservas, de um Estado criminalizado (Bayart, 1999, 2006 e 2019) e de um Estado gerido como um potentado ao serviço de interesses privados.

Chegados aqui, a questão que se nos impõe é: como é que a cultura política autoritária moçambicana estrutura e se reflecte no sistema de media, em geral, e no jornalismo, em particular? Se concordarmos que uma das funções centrais do jornalismo, em democracias, é de desempenhar o papel de “contra-poder”, uma espécie de “cão de guarda” que preserva as instituições e defende os cidadãos perante os desvios, as prepotências e os abusos de poder

(Nhanale, 2019), então, é fácil compreender o lugar que seria do verdadeiro jornalismo, em Moçambique.

Quando me refiro ao termo “verdadeiro jornalismo” não pretendo extrapolar os limites que se impõem à qualquer um que tem o cuidado com a aplicação de tais termos. Sem nenhum rigor epistemológico, esses são os termos que me aparecem, no imediato, para distinguir o jornalismo independente das pressões do Governo, do chamado jornalismo do sector público, capturado pelo poder do dia, cujas consequências são acessíveis para quem é atento à linha editorial de todos eles. Ou, como diria Traquina (2007), um jornalismo que é propaganda ao serviço do poder instalado, quão fácil é definir a profissão num regime totalitário.

Guerra contra o jornalismo

Para ilustrar as afirmações feitas mais acima, tomo como exemplo o caso de Cabo Delgado, uma província que, desde 5 de Outubro de 2017, regista ataques armados de inspiração islâmica. Se é verdade que um grupo jihadista lançou uma guerra contra o Estado, em Cabo Delgado, também é verdade que o Governo lançou uma guerra contra o jornalismo que se interessa em escrutinar, de forma crítica, o conflito do norte do país.

Quando, antes da chegada de forças armadas estrangeiras, estava a perder todas as frentes da guerra para os jihadistas, em parte pela má governação e os escândalos de corrupção que foram tais que até escangalharam sectores nevrálgicos como a defesa e segurança, o Governo acreditou que seria possível ocultar a guerra e as derrotas em Cabo Delgado.

Através das Forças de Defesa e Segurança (FDS) lançou uma inglória agenda de perseguição de jornalistas, não fossem as forças armadas moçambicanas mais talhadas na repressão contra opositores, sociedade civil entre outros críticos à governação da Frelimo.

O caso de Amade Abubacar, o repórter da Rádio Comunitária de Macomia, detido por militares, a 5 de Janeiro de 2019, foi uma das mais célebres expressões dessa guerra contra o jornalismo. O único crime que Abubacar cometeu foi entrevistar população deslocada, que acabava de chegar à vila de Macomia, fugindo da guerra na parte costeira do distrito, onde as FDS acabavam de falhar, mais uma vez, a sua missão de garantir a segurança do país e proteger o povo contra incursões de grupos armados.

Como Amade Abubacar, tantos outros repórteres foram vítimas dessa guerra contra o jornalismo, sobretudo, o de investigação. Adriano Germano, também repórter da Rádio Comunitária de Macomia, foi preso por militares a 15 de Fevereiro de 2015. Os dois repórteres, mantidos em reclusão por mais de 100 dias, foram acusados de crimes inusitados, como instigação pública com uso de meios informáticos a favor de terroristas, crime contra organização do Estado, instigação ou provocação à desobediência colectiva e, crime contra a ordem e tranquilidade públicas.

Ao fazer esta comunicação, falta apenas um mês para se completarem dois anos depois do desaparecimento, a 7 de Abril de 2020, do repórter da Rádio Comunitária de Palma, Ibrahimo Mbaruco que, no seu último contacto, informou, através de mensagem SMS, que estava a ser cercado por militares.

Mas se o Governo achava que, com as detenções, podia ocultar a guerra, tal como tinha ocultado a dívida de mais de USD 2 mil milhões, não podia estar mais equivocado. A investigação, em jornalismo, existe, para, também, compensar esse cerco ao acesso oficial à informação. Tem sido, pois, com recurso a técnicas de investigação jornalística que tem sido possível a cobertura da guerra de Cabo Delgado, um dos lugares onde o controlo da infirmação é dos mais cerrados em Moçambique.

Quando perdeu essa guerra de “pôr algemas nas palavras”, como diria o saudoso Carlos Cardoso, o jornalista investigativo vítima do crime organizado, em Maputo, o Governo passou a atacar e a desacreditar o trabalho do jornalismo, recorrendo a diferentes meios de propaganda e intimidação.

No início de 2020, um dirigente público, no caso o presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Parques de Ciência e Tecnologia, Julião João Cumbane, chegou a aconselhar, na sua conta pessoal do Facebook, para que o Estado Maior General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM), o Comando Geral da Polícia da República de Moçambique (PRM) e o Serviço de Informação e Segurança do Estado (SISE) conjugassem “inteligência e acções enérgicas – mesmo as extra-legais! – contra as «notícias» miserabilistas que desmoralizam as Forças de Defesa e Segurança (FDS), que combatem os ataques por procuração nas regiões Norte e Centro de Moçambique”.

Eu próprio, que lidero, no Jornal SAVANA, a cobertura sistemática da guerra de Cabo Delgado, tenho sido uma vítima constante nesses ataques, insultos e até apelos para execução sumária, feitos por conhecidos propagandistas do Governo de Moçambique. E por quê nos chamam de terroristas? A única explicação plausível é que nós procuramos dar a conhecer o outro lado da guerra, o que não cabe nas telas e nas páginas da comunicação social do sector público. E qual é esse lado?

Que, antes da chegada das tropas estrangeiras, as FDS estavam a perder o terreno para a insurgência, que militares estavam a ser mortos, que o inimigo até arrancava viaturas, armas e fardamento militar.

Quando grupos armados assaltam e ocupam vilas distritais por cerca de 1 ano, como aconteceu com a estratégica vila da Mocímboa da Praia, uma importante placa giratória dos milionários projectos de gás, no norte de Moçambique, então, não há tanto para dizer sobre a capacidade combativa das FDS. E dizer isso não é ser antipatriota, como habitualmente somos acusados.

Dizemo-lo como um sincero reconhecimento do nosso falhanço, como Estado, o que é fundamental para começarmos a pensar nas reformas que devem ser empreendidas para que haja melhor resposta aos desafios que se nos apresentam como Estado. Se, nesta guerra, há antipatriotas, só podem ser aqueles que desmantelaram (e, até certo ponto, deixaram desmantelar), as Forças Armadas, ao ponto de se transformarem numa instituição completamente incapaz de defender a pátria, bem como os que tentaram convencer a sociedade moçambicana, e não só, que estávamos de vitórias em vitórias, quando, afinal, caminhávamos para a derrota final, como se provou quando os jihadistas fizeram o grande assalto ao distrito de Palma, em Março de 2021.

O país foi longe demais nessa intolerância ao jornalismo livre

Quando o próprio presidente da República ataca, publicamente, a imprensa independente e seus profissionais, com ordens para as FDS não aceitarem ser “denegridas deliberadamente e, passivamente, estarem a assistir sem responsabilizar esse tipo de compatriotas”, fica claro como o país foi longe demais nessa intolerância ao jornalismo livre.

Quando a Repórter Sem Fronteiras e o Misa Moçambique (2019) reportam “Apagão de Informação e Perseguições contra a Imprensa em Cabo Delgado”, em particular, e em Moçambique, no geral, onde “a liberdade de informar está ameaçada”, não podiam ser mais assertivos.

Concentrei-me a falar de Cabo Delgado por ser, hoje, um caso emblemático de como o cerceamento das liberdades e da democracia está no ponto mais baixo da história de Moçambique pós-1990. Porém, se retirasse o nome dessa província martirizada pela guerra e substituísse-o por Moçambique, mantinham-se, na mesma, todas as variáveis que configuram fechamento dos espaços para as liberdades de imprensa, em Moçambique.

Um pouco por todo o país, chegam, todos os dias, relatos tenebrosos de cerco contra um dos pilares fundamentais de uma democracia liberal. Se Thomas Jefferson, o 3º presidente dos EUA, achava que “não há democracia sem liberdade de imprensa” (Jefferson, apud Traquina, 2007), a experiência moçambicana mostra que não, pois nunca foi programa das elites da Frelimo tomar a democracia como o quadro referencial para a construção do Estado nacional. Pelo contrário, o caso moçambicano confirma que, sem liberdade, o jornalismo, ou é farsa ou é tragédia, como escrevia Traquina, em 2007.

Ora são repórteres que são barrados nas suas actividades, ora são ameaçados ou detidos, ora veem seus instrumentos de trabalho arrancados principalmente por agentes da Polícia, sempre a cumprirem “ordens superiores”, que nunca têm rostos.

Para completar as nossas descrições e análises do quão difícil é fazer jornalismo digno desse nome, em Moçambique, o sistema da Justiça, que devia actuar como um freio contra as injustiças, é, também, usado para perseguir o jornalismo, pois o poder judiciário, não sendo independente na sua acção, funciona como um instrumento ao serviço dos interesses do partido que governa Moçambique.

Nunca é demais recordar o inditoso caso do Canal de Moçambique, um dos semanários mais críticos do país, levado a Tribunal sob acusação de violar segredo de Estado, simplesmente porque publicou um contrato “oculto” entre o Ministério da Defesa Nacional e a Anadarko, na altura líder do projecto de exploração de gás no norte do país.

O contrato pressupunha que o Estado moçambicano fornecia serviços especiais de segurança para proteger a cintura de exploração de gás e, em contrapartida, a Anadarko desembolsava valores que deviam servir para a logística dessas unidades militares, incluindo salários bonificados.

Mas, quando o Canal demonstrou que, ao invés de beneficiar os militares no terreno, o dinheiro disponibilizado pela Anadarko ia parar nas contas bancárias do ministro da Defesa, o Ministério Público viu, nisso, uma ameaça contra a segurança do país, o que veio a confirmar que a famosa independência do poder constitucional, decorrente da norma constitucional assim da legislação avulsa que regula este poder, é apenas uma farsa.

Poderia ser possível continuar a enumerar tantos casos de violação de liberdade de imprensa, em Moçambique, e da impunidade de que gozam os seus perpetradores. Mas podia, também, apontar outras situações que, fora do jornalismo, confirmam esse padrão autoritário na governação do país.

Podemos dizer que a violação desses direitos é o modus operandi e faciendi generalizado, em Moçambique.

A título de exemplo, há cerca de 8 anos que, tacitamente, foi levantado o direito à manifestação contra o Governo, em Moçambique. Desde que o presidente Filipe Nyusi chegou ao poder, os únicos moçambicanos que têm direito a marchar são os que estão filiados às organizações sociais do partido Frelimo, a OJM (organização juvenil), OMM (mulheres) e ACLLN (combatentes) que, não raras vezes, vão as ruas para saudar a dita “sábia liderança”, liderança do seu presidente.

Quando os moçambicanos que não são do partido Frelimo pretendem exercer o seu direito de manifestar, por exemplo contra os recorrentes ataques a defensores de direitos humanos, contra a carestia da vida, só para citar casos que me veem facilmente à memória, são recebidos por homens armados, carros de guerra, gás lacrimogéneo e cães prontos para o ataque. Não sei se haveria melhor descrição de um Estado autoritário.

Sempre que se for a estudar o autoritarismo moçambicano que, longe de ser introduzido pelo actual presidente, ganhou ímpeto durante o seu consulado, nunca será inoportuno citar o bárbaro assassinato do Professor Gilles Cistac, um dos poucos académicos que honrava o seu estatuto de académico, crivado por balas, em Março de 2015, 2 meses depois da tomada de posse do presidente Nyusi.

Quando foi assassinado, à luz do dia, em plena capital do país, o Professor Cistac era a voz autorizada que, com argumentos baseados na ciência jurídica, argumentava a possibilidade da criação de autarquias de nível provincial, principal exigência da Renamo de Afonso Dhlakama para pôr fim ao conflito político-militar que seguiu às eleições de 2014, mais uma vez ensombradas pelo espectro da fraude.

O maior opositor à ideia de partilha de poder tinha um nome: partido Frelimo. Antes do seu assassinato a tiros, o constitucionalista franco-moçambicano foi vilipendiado nas redes sociais, até com ataques de cunho racista, que é uma marca fundamental de intolerância por que passam as sociedades com democracias fracas ou aquelas que as chamamos de democracias “consolidadas”.

Como ele, outros académicos e analistas críticos à governação do dia foram raptados, seviciados e depois largados nas matas, com os raptores a lhes dizerem que estavam a “falar demais”. Escusado será mencionar os repugnantes casos do Professor José Jaime Macuane e do jurista Ericino de Salema, ainda mais quando, mais tarde, o próprio presidente da República veio evocar

“problemas sociais”, sem nunca haver esclarecimento.

Escusado será, também, mencionar o antigo bispo da Diocese de Pemba, o brasileiro Dom Luiz Fernando Lisboa, que era a voz das vítimas da guerra de Cabo Delgado, criticando a forma como o Governo lidava com o problema. Lisboa acabaria por baixo de um veemente ataque, ainda que velado, do chefe de Estado, contra “aqueles moçambicanos que, bem protegidos, levam, de ânimo leve, o sofrimento dos que os protegem, incluindo alguns estrangeiros que, livremente, preferiram viver em Moçambique, mas que, em nome camuflado dos direitos humanos, não respeitam o sacrifício dos que mantêm erguida esta jovem pátria e garantir a sua estadia em Cabo Delgado e em Moçambique, em geral”.

Termino com um caso que investigámos, no Jornal SAVANA. No dia 7 de Outubro de 2019, a 8 dias para as eleições de 15 de Outubro, um esquadrão de elite da Polícia da República de Mocambique assassinou, em plena cidade de Xai-Xai, capital provincial de Gaza, no sul de Moçambique, um observador eleitoral, que se preparava para a maior observação eleitoral de sempre, numa província onde os órgãos eleitorais haviam recenseado mais de 300 mil eleitores fantasmas para beneficiar a Frelimo, ante os receios de uma derrota pela sua impopularidade associada aos escândalos de corrupção, como as dívidas ocultas, numa eleição em que, pela primeira vez na história do país, os partidos políticos iriam fazer eleger seus governadores para as províncias.

Ao provarmos, na investigação, que os assassinos de Anastácio Matavele tinham sido agentes da Polícia, acabamos por mostrar, ao país e ao mundo, que os esquadrões de morte, que nasceram na administração Nyusi, sequestrando, seviciando a matando os não alinhados com a sua governação, são planificados, coordenados e executados a partir de dentro do Estado, usando armamento que era suposto proteger o cidadão e cometidos por agentes que são pagos do erário público, ou seja, pelo dinheiro de todos os moçambicanos.

Todo este trágico contexto está longe de estar terminado, em Moçambique. Pelo contrário, a situação tende a piorar. Não sei se poderíamos estar pior.

* Jornalista do SAVANA e mestrando em Jornalismo e Media Digitais. Comunicação feita no Congresso sobre Jornalismo, Cidadanias e Democracias Sustentáveis nos Países de Língua Portuguesa, que teve lugar na Universidade de Coimbra, Portugal, de 2 a 4 de Março de 2022. O texto foi originalmente publicado numa coletânea sobre o evento, recentemente lançada, em Portugal.

O teatro!

A população ficou bêbada de felicidade quando um velho conhecido conseguiu chegar a direcção. Todos acreditavam que seria daquela vez que aquele sinalizador televisivo há muito moribundo ganharia vida – passaria a atrair mais telespectadores. E foi assim. As nomeações e movimentações ocorreram, os debates mudaram de figurino. As redes sociais foram povoadas por teias de comentários, todos vociferaram que tudo tinha mudado, mas na verdade tudo era uma peça teatral!

Tudo foi devidamente pensado e alinhado como se de uma mesa de jogos de carta se tratasse. A ideia é atrair comentadores independentes para depois fazer com que a sociedade os tome como os apóstolos da mudança. Sabemos que, dentro de meses, virão as eleições.

Claro que o povo tomará, todos os dias, chicotadas psicológicas e estalos publicitários do partido no poder. Todos sabemos que o período de eleições é um bom palco para encenações e boas peças. Quem não se recorda do teatro nazi e da ascensão de Hitler? E os enredos de Estaline sobre o Comunismo?

A peça teatral ficará evidente no período da campanha, aliás, recentemente se ensaiou com a distorção de uma entrevista de um político; o caso aqueceu a capoeira. As aves bateram-se em público, mas felizmente as cristas baixaram e tudo voltou à normalidade. Mas o acto mostrou a outra face da grande sina que se espera nos próximos tempos.

O engraçado é que a nossa amnésia colectiva sempre nos trai e acabamos elogiando o abominável. O aparente. A primeira foto que nos é mostrada. Mas no final a decepção é maior. É só vivenciar o que as marionetas internas vivem, com peças sobre assuntos que mexem com certas estruturas censuradas ou apagadas da caixa negra. Até aqui a farsa está a funcionar. A ordem é deixar passar tudo para que o pacato cidadão e o atento pensem que a escravatura publicitária do governo passou, enquanto na verdade a ideia é inverter a anterior percepção, para depois embrutecer mais a sociedade, no estilo norte-coreano. Assistir a programas gravados e editados, vivermos como actores e em constante encenação. O TEATRO!

O FMI e o novo policiamento a Moçambique: a tônica deve incidir sobre a responsabilização

Com o recente acordo entre o Governo e o FMI (mais de 470 milhões de USD canalizados directamente para o Orçamento do Estado), Moçambique inaugurou um novo ciclo na relação com o Fundo e outros doadores, e a retoma do chamado "diálogo político" já é notória, com o representante-residente do Fundo, Alexis Cirkel-Meyer, a enfatizar veementemente os condicionalismos por detrás do novo desembolso, cujos detalhes ainda não foram divulgados.

Um dos riscos que este diálogo tem é o risco da comunicação distorcida ou do discurso contido; ou o beliscar com paninhos quentes na mão, prontos a usar. A recente entrevista de Cirkel-Meyer, à Lusa, mostra as intenções positivas do novo programa do FMI para Moçambique, mas o discurso vendido é marcado por hesitações, palavras escolhidas à lupa, passando para a opinião pública, pelo menos no caso reacção anticorrupção (a marca-de-água por detrás desta retoma) uma abordagem minimalista, naive até, sobre o que o Fundo (e outros doadores) espera que seja feito no plano político, na arena das políticas e melhoria legislativa e no campo da acção prática contra o flagelo.

Cirkel-Meyer foi de um simplismo arrebatador. A publicação do Relatório das Contas do Covid 19 para 2020, elaborado pelo Tribunal Administrativo, foi, para ele, um marco significativo. E elogiou o Governo por isso. Foi um elogio exagerado. A publicação de relatórios de auditorias a fundos do Estado responde apenas ao requisito da prestação de contas.

Na cadeia de valor do controle da corrupção, esse é um requisito intermediário. Não vale a pena falar de prestação de contas sem se reafirmar o imperativo da responsabilização. O discurso de Cirkel-Meyer falhou por não enfatizar a necessidade da responsabilização de quem se lambuzou, por exemplo, nos fundos do Covid 19. As evidências coletadas pelo TA não escondem a dimensão da festança. Os doadores devem cingir-se na responsabilização, na reação penal contra a grande corrupção em Moçambique. Eis o grande Calcanhar de Aquiles!

A expectativa de toda a sociedade é a mesma: que este novo ciclo de policiamento dos doadores à Governação seja mais incisivo e contribua para a mudança dos Estado das coisas. Só assim se dará valor prático aos requisitos aos novos condicionalismo acordados.

O que sobrou do Chang?

As imagens do nosso ex-ministro e deputado camarada Manuel Chang que me foram chegando, ontem, do Kempton Magistrate Court, em Kempton Park, Joannesburg, África do Sul, são de uma pena arrepiante. Confesso que fiquei, em algum momento, comovido. Afinal sou humano.

Por falar em humano, o Chang que vi ontem não tinha atingido o estatuto de pessoa, muito menos de humano. Era simplesmente de um Chang biológico. Um organismo vivo que pertence a nossa espécie. Aquilo que o vulgo chama "ser vivo". Um espécimen de raça humana. Uma amostra de células vivas. Um amontoado de carnes e ossos envolto em tecidos.

Há uns dias, Manuel Chang era Manuel Chang. Pessoa. Ser humano. Super-ministro. Candidato à Presidente da Efe-Eme-Efe. Intelectual. Deputado. Camarada. Quadro. Compatriota. Senhor. Doutor. Excelência. Excelentíssimo. Digníssimo. Prezado. Respeitado. Um homem. Um ser moral e consciente, com arbítrio próprio. Uma grande personalidade.

Hoje tudo desmoronou. Uma carreira profissional e política de fazer inveja caíram perante uma ambição inconsequente. É difícil de compreender. O homem enfiou centenas e milhares de hospitais, escolas, bibliotecas, pontes, quilómetros de estradas, medicamentos, livros, furos de água, latrinas, etecetera, na sua conta.

E, hoje, o que sobrou dele? Um monte cheio de nada. Esteja ele cá ou lá, preso ou livre, extraditado ou não, Chang nunca será o mesmo. Não irá a tempo de recuperar "a pessoa" que ele construiu em mais de 60 anos de vida. O Chang que vi ontem, as calças lhe caem. O casaco nem parece dele. O Rolex treme. Este Chang não é o mesmo. Não é o "nosso". Este perdeu a alma. Empalideceu. Um aborto ambulante.

Mas, enfim, diria Robert Musil, "uma pessoa faz o que é, e se torna o que faz".

- Co'licença!

Este espaço é oferecido pela:

No entanto, seu conteúdo não vincula a empresa.