Não é incomum, na juventude, termos encontros decisivos. Muitos escritores conheceram, quando debutantes, os seus precursores. Eu cheguei à casa do Poeta José Craveirinha com menos de 20 anos. Tive o privilégio de ser amigo e de conviver com ele e com outros nomes - ia dizer numes e não estaria longe da verdade -, que iluminam e distinguem a literatura moçambicana desde a sua fundação. Aliás, José Saramago, único escritor de língua portuguesa, laureado com o Prémio Nobel, disse-me, um dia, ao ver a cumplicidade que tinha com José Craveirinha, Noémia de Sousa, Rui Nogar, Rui Knopfli, ou Aníbal Aleluia, que eu estava a conviver com os meus antepassados literários.

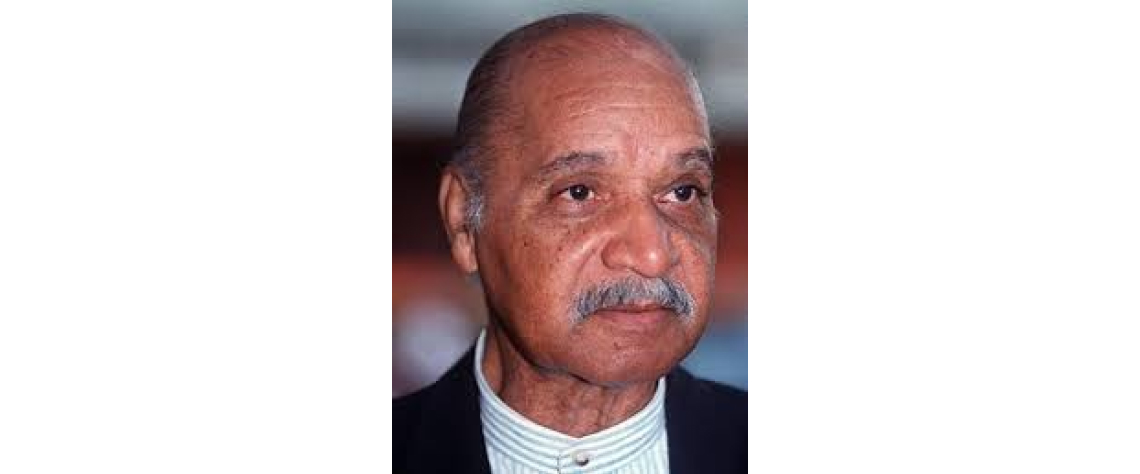

José Craveirinha era uma grande personagem antes de ser um soberbo Poeta. Tenho pensado ao longo destes anos que ele talvez fosse uma verdadeira figura de romance. Não iludo que merecesse uma empenhada biografia literária e de vida. Uma biografia de grande fôlego. Como somos um país que preza a desmemória ou a amnésia, o desconhecimento ou a desconsideração, reiteramos vacuidades e não nos detemos a estudar e conhecer os nossos grandes intérpretes. Craveirinha foi um grande tradutor do ser moçambicano. Esta minha devoção pelo passado e este culto dos mais velhos resulta, em muito, do meu convívio com este Poeta e Mestre: “Nelson: Procura ser um fiel servo da Memória de todos os tempos para que a tua voz se faça ouvir no teu tempo.”

Também por isso, por essa incumbência, recordo-o com emoção sempre. Ele era, como escreveu no poema “Auto-efígie”: “Irmão sincero dos mais fiéis amigos”. Ouvi-lo era fascinante. Tinha, ou praticava, uma fala pausada, enganosamente hesitante, com aquela sua ironia acerba, falsamente inocente. Era cortante quando abominava. Um sábio, tinha um conhecimento enciclopédico, mas era despretensioso intelectualmente. O seu arcaboiço histórico e cultural era incomensurável. Por isso, não gosto de o ver retratado como folclorista, pese embora se tenha debruçado sobre o folclore moçambicano. Era muito mais do que isso. Um verdadeiro sociólogo da cultura. Um historiador. Um grande conhecedor de Moçambique e das suas idiossincrasias. Cultivava a memória das personagens de uma época que já não existia e que tinha sido a sua ou da sua formação. Falava-me do seu ontem e das figuras desse passado. Era um intrémulo defensor da nossa identidade e da nossa história e memória histórica, longe de todos os maniqueísmos sectários e ideológicos. Tinha as suas birras, as suas zangas, as suas querelas, as suas implicâncias. Mas era um génio e tinha direito a tê-las.

É, indubitavelmente, a figura literária moçambicana mais importante de sempre. Como jornalista defendeu causas, causas nobres. Quando Samora Machel e seus colegas enfermeiros o procuraram, encontraram nele um intrépido defensor das suas lutas. Defendeu-os e denunciou a discriminação que sofriam no hospital. Chegou a ter, por essa razão, o seu posto como redactor no “Notícias” em risco, contudo Malé Vaz, filha do fundador do matutino, foi firme a defendê-lo. O amigo Samora não se esquecerá jamais desse préstimo. Mesmo nos tempos de acirrada intolerância, quando alguns dos seus companheiros foram submetidos a purgas, Craveirinha foi poupado. Rui Nogar e Malangatana cumpriram o opróbrio da reeducação e dos excessos da revolução. Lendo os seus escritos dessa época percebe-se que ele nunca deixou de ser um intelectual crítico, lúcido e arrojado. Perante a arrogância de um dirigente (“Sua Excia”) que antes “se desvertebrava” (grade mestre da ironia, Zé Craveirinha!) para o cumprimentar no Bilene e na companhia do Presidente, ele seria indómito: “É o resultado da irrevogável ausência / do meu amigo Samora.”

Todas as semanas eu ia vê-lo à sua casa da Mafalala. Ficava horas a escutá-lo. Falava baixinho, quase sussurrava. Como nos segredasse o mundo. Muitas vezes ali alcandorados no seu muro, fitando o final da tarde e o rumor que se encaminhava para a fronteira do asfalto, como diria o seu amigo Luandino Vieira. Outras tantas na sua sala e na companhia dos seus pintores electivos. As suas paredes estavam preenchidas de quadros: da Bertina ao Chichorro, do Malangatana a José Júlio, de António Bronze a José Pádua, entre tantos outros. As escadas com esculturas. Por vezes, subia para o seu escritório, num dos quartos, onde se atafulhavam os seus papéis, as fotografias, as suas memórias, as suas musas, os seus duendes, as suas assombrações.

O Zé nascera - num domingo, gostava de o lembrar, por isso era Sonto ou Sontinho - numa casa de madeira e zinco na Estrada do Zixaxa à entrada do Xipamanine. “Eu teu neto Sontinho ou José” escreve em “À Minha Avó”. Do ramo dos Mpfumos. Tem um poema “À Memória do meu Bisavô Pfumo” que diz: “Meu respeitável bisavô Pfumo / não sabia ler nem escrever / mas sabia que a cidade não é urinol”. Toda a sua vivência fora suburbana e eram as personagens do subúrbio que povoam as nossas conversas mansas na pacatez dos dias. Houve um interregno quando foi viver, com o pai e a madrasta que viera de Portugal, na 24 de Julho. Mas nunca deixou de pertencer ao subúrbio. Foi nesse tempo que deixou de falar a língua ronga. Proibiram-no. O pai recusava, no entanto, o epíteto “português”. Considerava-se “algarvio”. “Os algarvios estão mais perto de África, dos árabes, do que da Europa. Eu passei por Lisboa para vir para aqui”. A mãe era negra. “E fica a tua prematura beleza afro-algarvia / quase revelada nesta carta elegia para ti / meu resgatado primeiro extra-português / número UM Craveirinha moçambicano” (“Ao meu belo Pai ex-emigrante”).

O pai de Craveirinha era poeta, não publicou nenhum livro, mas era conhecido e reconhecido na cidade como poeta. Fazia parte dos repentistas. Os que faziam quadras ao desafio. Dizia de cor Camões. O Poeta leu, a partir dos 10 anos, Guerra Junqueiro, Antero do Quental, Victor Hugo ou Émile Zola. Outros autores que eram frequentes em casa: Almeida Garrett, Gil Vicente ou Ramalho Ortigão. Ele e o irmão aprenderam a dizer de cor “Os Lusíadas”.

Quando o pai se reformou, Zé não teve condições de prosseguir com os estudos no liceu. Aprendeu através dos livros e das explicações do irmão. Uma professora, Gracinda do Carmo Silva, dava-lhe aulas pro bono. O pai aprendera inglês sozinho. O irmão ensinou-lhe francês. O seu tio António também é uma figura decisiva na sua vida: “Tristes / flores na mão de minha mulher / e novamente no funeral do Tio António / consagro a tua memória ressuscitando-te / genuíno outra vez no sangue intencionalmente / ex-algarvio do teu irmão / optando como tu, meu Pai.”

A Estrada da Circunvalação separava o mundo do subúrbio e o da cidade branca. Era a linha de fronteira. Craveirinha estudava na Primeiro de Janeiro (ligada à Maçonaria) e os amigos na Paroquial, que era para os mais humildes. Mesmo quando vivia na 24 de Julho não se apartou mundividência dos subúrbios. Quando foi preso, em meados dos anos 60, a PIDE não entendia por que razão um mulato, filho de branco, tinha a predileção pelos amigos pretos. Muito menos percebiam a razão que levava Rui Nogar, branco, a atravessar a Circunvalação e mergulhar no outro lado da fronteira. Estes dois mundos irão enformar a poesia de Craveirinha: “E eis que num espasmo / de harmonia como todas as coisas / palavras rongas e algarvias ganguissam / neste satanhoco papel / e recombinam em poema”.

Escreveu sonetos inicialmente. Ricardo Rangel, amigo de então, que debutara numa casa de fotografia da então Consiglieri Pedroso e fazia uns biscates para o “Notícias” levou o caderno de sonetos para António Rosado, que também era poeta. O jornalista era igualmente desportista e foi, curiosamente, treinador de Zé Craveirinha no Desportivo, mas nunca relacionou o autor daqueles sonetos com o exímio futebolista. Quando o jornalista morreu não se recuperaram mais os versos nem as métricas do jovem poeta. Entretanto, Craveirinha desiste de fazer sonetos e começa a escrever os poemas que o tornariam célebre. Colabora no “Brado Africano”. Ao tempo, a jovem Noémia irrompia com os seus poemas e a sua voz tonitruante.

Lembra-se de ver o poeta Rui de Noronha, de o ver passar todos os dias a uma determinada hora. Lembra-se do seu ar triste. Era uma figura taciturna, melancólica. Mesmo nos ambientes de festa. Morreu aos 34 anos num dia de Natal de 1943. Mais tarde convive com Noémia de Sousa, a sua irmã Carol, que vivia ali perto, depois da família mudar-se da Catembe, a quem dedicará alguns dos seus poemas mais emblemáticos, sobretudo quando esta foi coagida a emigrar – “Dó sustenido por Daíco” é um deles. Também falava de Karel Pott, o primeiro advogado não branco em Moçambique. Contava o impacto que tivera o facto de ele reivindicar a sua identidade africana e fazer gáudio em passear, no seu carro descapotável, a sua mãe negra, vestida de capulana e com tatuagens. Era um desaforo ao regime.

Noémia de Sousa levou-me, anos mais tarde, a conhecer Cassiano Caldas. Fomos visitá-lo à sua casa e ele foi de uma grande gentileza. Os ventos da revolução açoitaram até aquele a quem muito devemos. “Sangue Negro” é dedicado a Cassiano Caldas e a João Mendes. Cassiano foi o indutor ideológico de Craveirinha e da sua geração, ministrou as primeiras aulas políticas, contribuiu para a sua afirmação ideológica, orientou-os. Era a figura tutelar desta geração. A isto acresce o facto de, no mundo suburbano, haver uma plêiade de figuras emblemáticas na afirmação da alteridade. Personagens que pareciam emergir dos romances de Jorge Amado. Daíco antes de todas. Mas também Zagueta, Vicente Langara, Xico Albasini, Brandão, Mundapana ou Fahla-Fahla.

O desaparecido Comoreano, os concursos de dança, mais tarde a distinção da culinária dita indígena que não chegava à cidade branca, o desporto, a Associação Africana, o Munhuanense Azar, o Muhafil Issilamo ou João Albasini. Os concertos de Djambo, João Domingos ou conjunto Harmonia. A afirmação, a reivindicação, não era apenas através da poesia. Aliás, José Craveirinha, Noémia de Sousa, Dolores Lopes e Ricardo Rangel, numa escadaria da Polana, fingindo um piquenique, redigiram um documento, muito antes dos movimentos libertários, a exigir a independência de Moçambique. Foi na época em que escreveu “Poema do futuro cidadão”. Entre a década 40 e 50.

A Casa dos Estudantes do Império publica, à sua revelia, “Chigubo”, em 1964. A PIDE, quando o prende, apresenta-lhe o livro como libelo acusatório. Companheiros de prisão: Rui Nogar, Malangatana Valente e Luís Bernardo Honwana são os nomes mais conhecidos. Armando Pedro Muiuane, seu compadre e mais tarde colega na Imprensa Nacional, é também companheiro de prisão. Companheiro de sempre. Uma das rusgas e consequente prisão ocorre após uma reunião na casa de Muiuane no Xipamanine. Com Honwana troca, nos calabouços, correspondência vária, que graças a guardas que eram infiltradas, não é interceptada pela PIDE. Era importante este contacto para que coincidissem nos depoimentos. Parte desta correspondência ficará à guarda do advogado Carlos Adrião Rodrigues. Em Itália, no entanto, publicam-lhe “Canto a um dio de catrame”, em 1966. Ele só vem a saber mais tarde. José Luís Cabaço, que lá estudava, será quem lhe trará o livro. Estava ele em liberdade condicional.

“Karingana ua Karingana”, provavelmente a sua magnum opus, estava para publicação antes do golpe militar que mudou o regime em Portugal. Craveirinha e Nogar, que redigira o prefácio, queriam arriscar. Mas o editor teve receio. No entanto, dá-se o 25 de Abril e o livro segue livre curso para o prelo. Sem o texto do Nogar, que viria a integrar a segunda edição como posfácio. Quando o livro é dado à estampa, o autor está na Tanzania, na companhia de Samora e da direcção da FRELIMO. Pouco antes, Costa Gomes, que fazia parte da Junta de Salvação Nacional, e que chegaria a ser presidente da República portuguesa, de visita a Moçambique, procurara Craveirinha para o convencer a formar um partido político que dialogasse com as autoridades portuguesas para a transição. Queriam obviar o movimento libertário. O Poeta recusa-se a ir ao encontro desacompanhado e só aceita encontrar-se com o futuro marechal português quando teve a companhia de Malangatana Valente e Rogério Djawana. É intransigente na posição: único partido que tem a legitimidade de assumir o poder só poderia advir da FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique). Costa Gomes pede-lhe então que seja portador de uma mensagem das autoridades portuguesas para conversações sobre a transmissão de poder.

“Cela 1”, publicado em 1980, são escritos de prisão ou sobre a prisão. “Poema do alfinete mágico”: “Com um inofensivo alfinete mágico / nós os miseráveis sonhadores moçambicanos / de cerrados maxilares invocamos os desejos / e suspendemos os corações nas janelas / donde a lua e o sol quando entram / entram gradeados.” É o testemunho de uma “vida a injúrias engolidas a seco”. O belíssimo poema “Reflexões no dia dos meus anos”, que poderia ser a epígrafe deste texto, é publicado neste volume: “Faço anos. / Quantos já não interessa. / Por uma questão de glândulas / infalivelmente na barba e nas têmporas / aos poucos e poucos envelheço”. Este livro é o primeiro inédito que edita após à independência.

Entre a edição desta obra e a reedição de “Xigubo” (mudou-lhe a grafia) e “Karingana ua Karingana” avulta a aparição de “Maria”, em 1988. Rui Knopfli aplaude, no prefácio, “o grande poema do amor conjugal”. Maria é personagem central na vida do Poeta. Há poemas belíssimos não só de evocação mas sobretudo de admiração. “Santa / minha esposa Maria de Lurdes / mãe dos meus filhos” (em “Karingana ua Karingana”). “Maria. Salmo Inteiro”: “Minha tão bela esposa Maria / cinquentenária jovem isenta de frívolos aniversários. / Minha mais amada por mim do que as frívolas / raparigas de provocantes fémures desnudos”.

“Maria”, que haveria de ter uma nova edição, é um poema pungente. Belo e pungente. Digo poema porque o conjunto tem esse condão de ser uma espécie de poema único. Tem momentos cintilantes, outros tantos arrebatados. Muitas vezes denuncia a dureza da solidão e o frio da ausência. Mas sempre a beleza na evocação: “Esposa Maria / a cada minha veleidade / sabendo-se nunca preterida. // E com meus defeitos e suas qualidades / compúnhamos o mais incongruente invejado casal perfeito”.

Zé Craveirinha era um homem só. Aliás, proclamava-o. Não posso afirmar que ele amasse a solidão, mas posso dizer que ele era um homem solitário. Sobretudo quando foi vítima do descaso ou hostilizado. Comovia-lhe a lembrança dos outros, mas sabia que não podia partilhar com ninguém o que quer que fosse. Apenas com Maria. Daí esse insulamento ao qual estava mergulhado: “o mais mudo sotaque do último chão”. Isto é de uma beleza dilacerante. Só um poeta eleito é capaz de um verso como este. Encontrei-o muitas vezes nesse estado de prostração e ficava a ouvi-lo numa espécie de solilóquio. Muitas vezes ficávamos em silêncio e assim nos entendíamos.

Quando fui estudar a Portugal, em 90, continuei a vê-lo, sobretudo quando ele ia a Lisboa. Ou nas viagens que fizemos para Londres ou Sevilha na companhia de Rui Nogar, Rui Knopfli, Noémia de Sousa ou Eugénio Lisboa. Acompanhei-o nos dias jubilosos em que recebeu o Prémio Camões. Recordo-me da tristeza e da solidão quando se encontrava só no hotel. O Zé Craveirinha era um homem taciturno. Extremamente elegante no trato, sardónico muitas vezes, mefistofélico quase sempre. Nunca vi alguém melhor do que ele a zombar daqueles que desdenhava. Apoucava-os com cortante sarcasmo. Era o mestre do deboche. Quanto aos amigos, era indefectível.

Craveirinha foi um poeta avaro. Não foi sequer um poeta bissexto. Publicou muito pouco. Um dia pediu-me para eu lhe apresentar uma obra. Fiquei perplexo, aturdido, estupefacto. Era o “Babalaze das Hienas” e foi em 1997. O Mestre está com 75 anos, o discípulo tem 30. O livro é um cortante testemunho sobre a guerra. Eu tentei cumprir a missão o melhor que podia. Estou certo da imperfeição do texto ou da improficiência do meu discurso na ocasião, contudo, não obstante, a minha admiração inequívoca e a minha afeição e estima pelo poeta foram indubitáveis.

Este foi o seu último título de poesia. Muitos dos seus poemas inéditos circulam, no entanto, de mão e mão e são ditos em saraus de poesia. Anabela Adrianopoulos, Calane da Silva, Gulamo Khan, Tomás Viera Mário, entre outros, emprestam as suas vozes à inconfundível dicção do Poeta. Gulamo celebriza as “Saborosas Tanjarinas d´Inhambane”, um poema anti-épico. Mas também ainda reverbera na memória as “Rumbas de violas no Comoreano” ditas por ele: “Ah é bom nascer assim mulato? / Ah nascer negro assim é bom?” Naquele tempo, e digo isto com nostalgia, a palavra ditava o nosso destino. A palavra poética presidia o sonho moçambicano.

Craveirinha é um poeta de belíssimas imagens, de inesperadas imagens, de poderosas imagens. Poeta da insurreição, poeta nunca agrilhoado, poeta solitário, poeta solidário, poeta que canta o seu tempo e os homens do seu tempo, poeta condoído muitas vezes, poeta que vaticina o futuro, poeta que canta os momentos sombrios como os da guerra, poeta do mundo, poeta da boémia intelectual, poeta da língua que esplende, poema do amor, sempre. Como escreveu, em “O Arco e a Lira”, o poeta mexicano e Prémio Nobel Octavio Paz: “voz do povo, língua dos escolhidos, palavra do solitário”.

Os investigadores

em nome da verdade histórica

inventarão virtudes que nunca tive.

E com irretorquíveis teses

irão ao exaustivo pormenor freudiano

de misturar minha vocação pelas raparigas

com a liberdade dos povos oprimidos.

(José Craveirinha)

Hoje passam 100 anos sobre o dia em que nasceu José Craveirinha. A Pátria deu-lhe o préstito da praça e uma ominosa rua. Execráveis ditadores estrangeiros nomeiam largas avenidas. Quase não o lemos, citamo-lo sem o ler. Exilamo-lo na pátria do olvido. Agora o lembramos nestas efemérides, mas acto contínuo virá a nossa amnésia, a nossa desatenção, a nossa negligência e o nosso desprezo vibrar sobre ele e o devir moçambicano com todo o seu esplendor. Quanto a mim, cabia-me hoje este tributo, devolvendo-lhe a honra da láurea que me concedeu com a sua amizade, o seu exemplo e a sua poesia. “Bom têto! Sia-Vuma! Bayete mufana!” – escrevia-me. Aqui fica o meu penhor. Também lhe devo muito, ou quase tudo, do que sou.

Bayete, Zé Craveirinha!

SIA-VUMA!

KaMpfumo, 28 de Maio de 2022