Blog

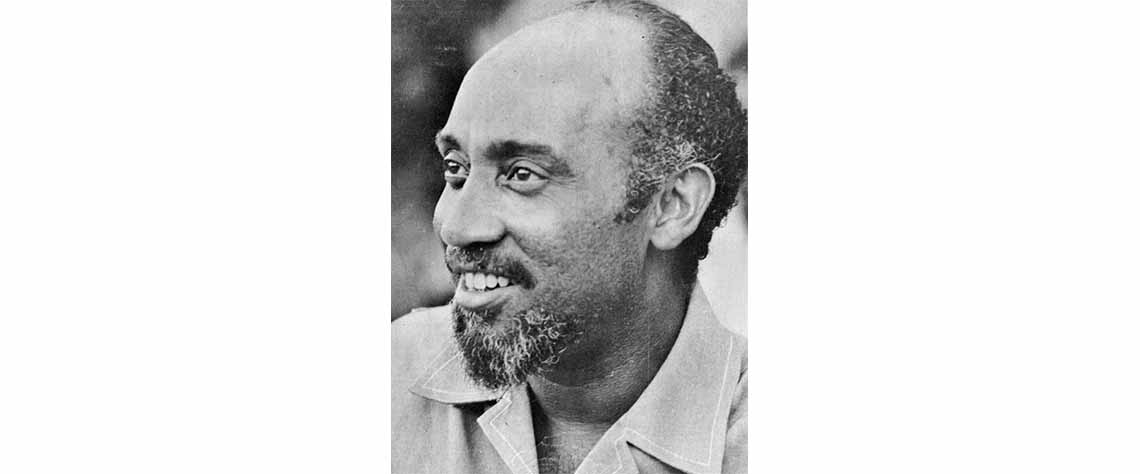

Adios, “Dôs Santos”! (1929-2020)

Há poucos dias, compulsando caixotes de arquivo, achei o original do livro “O Processo Histórico” de Juan Clemente Zamora que prometera oferecer a Marcelino dos Santos, histórico nacionalista, poeta e político moçambicano. A decisão de oferta foi em resposta a curiosidade dele em conhecer a minha biblioteca, manifestada durante uma de duas longas reuniões em que eu participara com ele e outros convidados no mês de Janeiro de 2007. Recordei-me da promessa no texto “Por onde andas, Kalungano?” escrito e publicado, em Maio de 2019, por ocasião da celebração do seu 90º aniversário natalício.

Na publicação do texto, um dos comentários dizia: “Há que saldar igualmente a promessa oculta” (oculta no sentido de que Marcelino não sabia de tal promessa). Confesso que me arrependo por não tê-lo feito e hoje, 11 de Fevereiro de 2020, com a sua morte, a dívida - fazer chegar “O Processo Histórico” a Marcelino dos Santos, também Kalungano, Lilinho Micaia ou ainda “Dôs Santos”- ainda continua por saldar. Segundo Óscar Monteiro, outro nacionalista moçambicano, o “Dôs Santos” era o toque francês pelo o qual o mundo chamava a Marcelino dos Santos nos corredores das conferências internacionais.

Enquanto penso numa alternativa à física para a entrega do livro e fora os episódios dos “meus encontros” com Marcelino dos Santos, narrados no texto a que me referi acima, vêem-me à memória outros momentos e circunstâncias, não tão importantes, mas interessantes, que têm em Marcelino dos Santos o foco central.

Nos preparativos das duas e longas reuniões citadas anteriormente, o interlocutor destacado por Marcelino dos Santos contou-me um episódio de ambos quando da participação de Marcelino dos Santos - como convidado e orador - numa conferência internacional em Paris, França, algures em meados da década de 2000. Creio que foi por ocasião da celebração cinquentenária de um encontro internacional da nata intelectual de nacionalistas e poetas africanos, e não só, que se realizara igualmente em Paris no qual Marcelino esteve presente. Aliás, nessa celebração ele seria um dos ainda vivos participantes desse memorável encontro. Na preparação do discurso, o interlocutor conta que Marcelino dos Santos estava relutante em usar uma certa frase por si recomendada, mas no final aceitou-a. Na apresentação, essa frase foi muito apreciada o que levou Marcelino dos Santos a comunicar ao interlocutor que ele, o interlocutor, passaria a citá-lo quando a empregasse.

Numa recente viagem a Angola, visitei, em Luanda, o Majestoso Mausoléu Agostinho Neto, nacionalista e 1º presidente de Angola. Na sequência de fotografias emblemáticas que passam numa tela gigante vi o inconfundível “Dôs Santos” nos tempos passados e de esforços nacionalistas para as independências africanas. Emocionado, enchi-me de orgulho e ao virar para os lados por pouco dizia aos outros visitantes: aquele é meu “amigo, meu camarada, meu líder!”.

Muitos países africanos exaltam os seu líderes históricos. O Senegal, Gana e a África do Sul aclamam Senghor, Nkrumah e Mandela, respectivamente, e Moçambique aclama Marcelino dos Santos, correligionário das mesmas andanças nacionalistas. Nelson Mandela, o líder histórico sul-africano, um pouco depois de ser liberto (por coincidência no dia 11 de Fevereiro de 1991) perguntara por Marcelino dos Santos num dos primeiros encontros que tivera com delegações moçambicanas. Aliás existem fotografias que testemunham um encontro de Mandela com “Dôs Santos” antes de Mandela ser encarcerado por 27 anos e até da Frelimo ser criada em 1962.

Fora as recordações habituais de ocasião , Marcelino dos Santos também deixa outras facetas para serem lembradas. Uma delas, a de temido dirigente, foi eternizada na sua passagem pela Beira, na qualidade de Dirigente-residente/Governador da Província de Sofala. Há poucos dias, essa faceta foi recordada a reboque de um suposto recrutamento militar à moda da temida “operação tira-camisa”, atribuída a ele nessa passagem pela Beira nos anos de 1983 à 1986 .

Uma outra faceta que retenho era a sua veia desportiva e solidária. Ir a um recinto desportivo , fosse qual fosse a modalidade, e cruzar-me com Marcelino dos Santos era tão normal que passou a ser uma regra. Uma das vezes, nos anos 80, num domingo de futebol, não me cruzei com ele, mas senti inveja de adolescente por causa da sorte de um amigo que pedira e apanhara boleia de Marcelino dos Santos no seu carro protocolar, do centro da cidade até ao Estádio da Marchava.

Ainda no campo das múltiplas e conhecidas facetas de Kalungano , uma a registar é a de boémio. No livro “O meu coração está nas mãos de um negro: uma história da vida de Janet Mondlane”, escrito por Nadja Manguezi , uma das passagens se refere a essa particularidade. A propósito testemunho que as noites de Maputo não eram indiferentes para ele. No início dos anos 90, numa dessas noites e na febre das festas nas flats, cruzei-me com Lilinho Micaia. No decurso da festa e a pretexto de apanhar ar, eu procurava, no espaço comum do prédio, um lugar recatado para trocar algumas palavrinhas. Feito o diagnóstico e enquanto me aproximava, oiço uma voz poética e familiar pronunciando: “Olha para o outro discreto”. Foi bem baixinho, mas o suficiente para que eu ouvisse e partisse para uma outra freguesia.

Com a sua morte - a partida de Kalungano, Lilinho Micaia, “Dôs Santos” - acredito que o vazio que deixa será preenchido por inúmeros testemunhos que imortalizarão Marcelino dos Santos. Um Homem cuja dimensão e trajectória a História deve o seu registo do mesmo jeito que me cabe ainda cumprir a promessa oculta: oferecer a Marcelino dos Santos o original do livro “O Processo Histórico” de Juan Clemente Zamora.

O dia 11 de Fevereiro de 2020, será apenas o de partida terrena de Marcelino dos Santos. Em jeito de despedida, chamar à colação uma das suas célebres frases: “Enquanto houver revolução por refazer, não há tempo para morrer!”. E a propósito da frase e da pergunta “Por onde andas, Kalungano?” o país inteiro responde: “Estou aqui!”

Saravá, “Dôs Santos”!

Presidente Nyusi e eu... na Ponta Vermelha... numa tarde de rolas *

Sempre tive um fascínio intenso pelo entardecer. Arrebata-me o vermelho-amarelado espalhado pelo pôr sol, na zona onde, por limitação de óptica, o céu parece terminar. Toda aquela grandiosidade faz-me acreditar em novas auroras. Também porque é ao fenecer do dia que os cânticos dos pássaros retumbam, deixando-nos com a sensação de que é possível recomeçar depois das derrotas.

O Presidente Nyusi disse-me, ao telefone, que a entrevista – há muito desejada - podia ser feita ao fim da tarde de Domingo, na Ponta Vermelha, e eu saltei de alegria, não propriamente porque finalmente iria ser recebido pelo Chefe de Estado, mas porque o encontro vai acontecer ao fim da tarde. Ainda por cima de domingo, depois de me apetrechar com a Palavra de Deus.

Foram buscar-me no Hotel Radison Blu, onde estava hospedado com todas as despesas pagas, suponho eu, pelo herário público. Do meu bolso seria impensável sustentar aquele fausto, onde na casa de banho os chuveiros funcionam com sensores, e há uma garrafa de champanhe aqui na banheira, embutida num pequeno balde com gelo.

Alguém ligou para o meu celular e disse assim, o senhor está a ver um carro preto da marca Toyota Prado aqui na entrada? Eu disse que sim. E ele voltou a rosnar, “venha até aqui”. É daquelas máquinas que chamam a atenção pela pintura luzidia e os vidros escuros que não nos deixam ver absolutamente nada lá dentro.

Cheguei perto e a porta da traz abriu-se. Tremi. Pensei por uns instantes em desistir, por medo, porém não podia fugir porque o Presidente da República, inteiro, está a minha espera. E de um Presidente não se foge. Ou seja, eu já tinha entrado na rede de emalhar, e as probabilidades de sair dalí eram por demais ténues. Mas quando me lembrei que era final da tarde, o meu coração ora descompassado, estabilizou-se. Entrei e sentei-me no lugar onde estaria acomodado, em passeio discreto, o próprio Nyusi. Senti-me presidente da República, um posto que nunca almejei por todas as consequências que isso acarreta, incluíndo levar um balázio dos próprios guarda-costas.

Deslizamos suavemente pela marginal, num percurso que me permitia desfrutar da espectacular paisagem que incluiu as Ilhas Xefina e Inhaca, e ainda a Ilha dos portugueses. Mesmo assim senti-me um prisioneiro nas mandímbulas de um corcodilo, que me vai levar pela última vez a apreciar a beleza da terra, antes de me puxar para a sinistra toca onde vai-me executar. Mas é fim de tarde, e eu vou ser protegido por esta muralha que já se tornou meu amuleto.

“Fizemos” a rotunda da Praça Robert Mugabe e subimos na marcha derradeira para a Ponta Vermelha, onde me espera um homem vulgar, agora investido de poderes invulgares. Não tenho medo dele, mas a Lei obriga-me a respeitá-lo como símbolo do poder. Nyusi é o nosso Presidente, “querendo como não”.

A primeira diferença que notei ao entrar no sumptuoso lugar que acolhe o alto magistrado da Nação, é que os pavões estimados pelo ex-chefe de Estado Armando Guebuza, já não estão lá. Foram substituídos por rolas e pombos brancos que esvoaçam livres pelas árvores frondosas, e poisam levemente por sobre a relva cuidada, que expõe um verde brilhante.

Permaneci dentro do carro, estacionado de forma aparentemente negligente, à espera que me dessem instruções. Desceu o homem que ia à frente, ao lado do motorista. Logo a seguir saíu o condutor, ambos indivíduos rudes. Fiquei sozinho. Tranquilo. Porque é final de tarde. Ainda por cima de um domingo que começara da melhor forma.

Vejo o Presidente Nyusi a vir na minha direcção, naquele seu estilo meio cambaio, talhado não exactamente para dançar mapiko, mas para qualquer coisa indecifrável, sabido que homem baixinho é imprevisível. Traja um fato de treino vermelho e pareceu-me que acabava de fazer a barba, por isso estava com o rosto fresco. Jovial.

Ele próprio abriu a “minha” porta e disse-me assim, naquele sotaque misturado entre o ximaconde e swahili, seja bem vindo irmão! Desci para saudá-lo. Apertei-lhe a mão e senti que ele treimia. Eu não! Puxou-me para debaixo de uma sombra onde nos sentamos, “tête a tête”, o Presidente e eu, ouvindo a música das rolas e dos pombos.

Nyusi disse assim, depois de beber um gole da água mineral importada da Birmânia, não é bonito ouvir o cântico das rolas e dos pombos? E eu perguntei-lhe assim, senhor Presidente, por que é que nós os moçambicanos não cantamos assim, em uníssomo, como estes pássaros?

* Texto imaginário

E nunca mais vi Marcelino no Chamanculo...

O carro parava, uma senhora abria uma das portas e Marcelino surgia pouco a pouco como uma semente brotando da terra. Primeiro pingava o pé direito metido em uma meia preta e depois a esquerda, as mãos, o tronco e o corpo de Marcelino completava-se fora do carro. Às vezes, antes dos pedaços de Marcelino saírem, a senhora entulhava a blusa no antebraço e estendia o braço a Marcelino para usá-lo como corrimão dos dois degraus da viatura.

O carro parava, uma senhora abria uma das portas e Marcelino surgia pouco a pouco como uma semente brotando da terra. Primeiro pingava o pé direito metido em uma meia preta e depois a esquerda, as mãos, o tronco e o corpo de Marcelino completava-se fora do carro. Às vezes, antes dos pedaços de Marcelino saírem, a senhora entulhava a blusa no antebraço e estendia o braço a Marcelino para usá-lo como corrimão dos dois degraus da viatura.

Marcelino descia do carro, olhava para os lados e levantava-nos a mão. E nós gritávamos "vovô Marcelino du Santo". E ele sumia-se pela porta da casa da mãe. Marcelino já tinha a coluna meio curvada e na cabeça a calvície já era regada por pingos de cabelos brancos.

Uma empregada com um avental igual ao lenço que trazia na cabeça abria a porta a Marcelino; e ele sumia-se aos pedaços. A mãe de Marcelino era uma velha mulata que passava as tardes na varanda. Encostada na sua cadeira de rede, com as veias do pescoço desenhando-se a cada respirar e com os pés enterrados num manto xadrez. De quando em quando entravam, naquela casa, senhoras com bacias de frutas. Ora era o homem da electricidade que batia duas vezes na porta e enfiava, da folga da porta e do chão, a factura mensal. E há vezes que a casa enchia-se de jovens mulatos e todos parecidos com a velha.

Talvez Marcelino chegava à mãe, chorava nos seus braços e uma vez mais deitava-se no seu peito como uma criança. As mães são almofadas com um tecido que não se gasta. Quanto mais envelhecem mais macias ficam. Tenho a certeza que a velha passava a mão sobre cabeça calva de Marcelino e tornava-lhe uma vez mais um menino.

Depois a mãe de Marcelino morreu. A rua da sua casa ficou cheia de folhas secas na porta, nunca mais fomos ver Marcelino e a cadeira de descanso na varanda ficou vazia. Passo por lá, todos dias, e espreito para ver um mínimo sinal da mãe de Marcelino; mas a varanda contorce-se de vazio e a poeira dos cantos das paredes tem teias de aranhas que caçam moscas, a voz de Marcelino chorando no peito da mãe e a velha mulata do manto xadrez.

E nunca mais vi Marcelino no Chamanculo. Vi-lhe pela última vez arrastando passos num andador de alumínio, parecia um bailarino exausto e prestes a fazer a vénia a plateia; Marcelino a cada passo abria os seus braços como se quisesse, uma vez mais, regressar a Chamanculo correndo e abraçar a sua mãe guardada na gaveta sem chave da morte.

Quando o Estado o faz chorar

Espero que o leitor não chore no final do texto. E já adianto que o assunto não são os impostos e muito menos os últimos acontecimentos políticos do país. Aí vai: guardo lembranças da luta cívica do Reverendo Desmond Tutu , o primeiro Arcebispo negro da Igreja Anglicana da cidade sul-africana de Cabo. Ainda guardo de outras do tempo em que ele - também Prémio Nobel da Paz em 1984 - chefiara no período pós-apartheid a Comissão da Verdade e Reconciliação da África do Sul. Nesta comissão o relatado pelos agentes ao serviço do Estado sul-africano e respectivas vítimas na época do apartheid, levara com que Desmond Tutu chorasse. Abaixo volto ao assunto depois de contar dois episódios intramuros.

O primeiro: um dia e na temporada da revolução dei de caras com uns polícias no cruzamento da Vladimir Lenine com a Rua da Rádio. Foi do lado do Jardim Tunduru. Não portava comigo o BI e como alternativa o polícia procurou saber onde eu morava. Apoiado com um caniço de uns 50 centímetros indiquei a direcção de casa que por coincidência foi na exacta direcção do brasão da república cravado no chapéu do polícia. Foi um 31 cujo desfecho foi graças a uma intervenção solidária de solícitos transeuntes. Não me recordo dos argumentos do polícia, mas creio que o único mal tenha sido a “coincidência” dos aposentos: o meu e O do Estado. Do episódio retenho a lembrança da choradeira de menino em direcção à casa.

O segundo: há uns dias contei o episódio acima a um amigo de Nampula. E este disse que tal não foi nada e que o polícia apenas excedera no zelo. Segundo ele, muito grave e desagradável foi o dia em que ele vira um polícia, em Nampula, a exceder na falta de zelo e sentido de estado. Um 31 de avesso: um 13 da sexta de Agosto em pessoa. Nesse dia e numa acção rotineira (de saque) de um polícia este interpela um cidadão estrangeiro – a partida oriundo da África ocidental ou dos Grandes Lagos - que farto de ser interpelado pela polícia e quiçá pelo mesmo polícia desobedece a ordem de paragem e continua a sua caminhada. O polícia insiste e o forasteiro, uns bons metros distante , vira e com elevado desprezo atira ao ar uma moeda, provavelmente de cinco meticais, caindo a bons passos de distância do polícia.

- O que fará o polícia? cutucava curioso o meu amigo. Em seguida o polícia – imbuído com as insígnias do Estado - caminha lastimosamente em direcção do local da queda da moeda e agacha vergonhosamente para apanhá-la. Segundo o meu amigo: foi horrível e arrepiante ver o Estado moçambicano (território, poder político e população) a ser vulgarmente humilhado e espezinhado em praça pública por conta de uns míseros cinco meticais jogados ao ar e com altivo desdenho. Nem que o polícia tivesse tirado o chapéu – como o fazem ao entrar num bar - ou que fossem milhões de dólares atirados à rua tal acto é inaceitável e imperdoável para a dignidade de um Estado que se preze e queira ser respeitado.

Enquanto o meu amigo contava o episódio fúnebre à rodos decolavam lágrimas nos nossos olhos. E aqui aterra de regresso o Reverendo Desmond Tutu. Sobre ele é contado que no tempo da Comissão de Verdade e Reconciliação a dada altura ele fizera questão de reservar uma bacia no gabinete anexo ao de trabalho. E cada vez que ele ouvisse um relato funesto dos tempos do Apartheid era em tal gabinete em anexo que se refugiava e chorava aos prantos. Consta que a bacia chegara até a transbordar de tanta lágrima.

Aposto que se a mesma ou semelhante bacia estivesse diante de nós – do meu amigo e eu no dia do relato das exéquias do Estado e hoje, adicionando o leitor depois da leitura deste texto - transbordaria do mesmo jeito que transbordara com Desmond Tutu.

O boato patriótico

As dívidas ocultas também começaram como um boato. Houve comunicados e conferências de imprensa aqui e acolá. Houve entrevistas. Houve "exclarações". Chopstick - o próprio catequista dos gatunos - deu a melhor justificação que se tem memória sobre o assunto. O então Governador do Banco Central jurou de pés juntos que nunca tinha ouvido falar do tal dinheiro. Era tudo boato e a ordem do dia era "fiquem tranquilos".

Era tudo boato até ao dia em que malta Nhangumele & Ndambi foi presa e Guebuza decidiu acabar com a epopeia e brindar-nos com aulas gratuitas de exaltação patriótica em plena praça dos heróis. Depois que nos ensinaram a assaltar... digo, exaltar a pátria, o antigo boato virou agora uma verdade... uma verdade empoeirada. Muito empoeirada mesmo! E ainda estamos nessa lenga-lenga de poeiras e pudins fosfóricos.

Era tudo boato quando desconhecidos atacaram, incendiaram aldeias e decapitaram pessoas em Cabo Delgado. Até jornalistas foram presos por promoverem esses boatos. Por causa desses boatos um helicóptero aterrou de emergência de pernas para o ar no mato. Era tudo boato até ao dia em que, de repente, os atacantes viraram insurgentes. Era tudo boato até ao dia em que os russos cansaram de ser trucidados e se renderam. Onde é que podemos encontrar a verdade sobre os misteriosos ataques "jihadistas" de Cabo Delgado que já fizeram 350 mortos e milhares de refugiados nos últimos dois anos? No "boato" das redes sociais, é claro.

Era tudo boato o recenseamento eleitoral de Gaza. Houve comunicados e conferências de imprensa para justificar. Na senda de justificar, o "doutor Apriorístico" levou porrada com o puto Venâncio em plena tê-vê. Era tudo boato até ao dia em que o Rosário Fernandes - qual capim alto - colocou Gaza em 2040. Até ali era tudo boato.

Também era tudo boato os esquadrões da morte. Era tudo boato até ao dia em que os espíritos do irmão Anastácio Matavele deram um "baaasta!" nesse crime asqueroso. Até a premiação dos criminosos era tudo boato. As "massagens" na Circular de Maputo eram boato. As valas comuns eram boato. Os sequestros eram boato. Para a nossa infelicidade, hoje todos sabemos que é tudo verdade.

Feliz ou infelizmente, estamos habituados a parir verdades a partir de boatos. O boato de hoje será verdade amanhã. A verdade de hoje era o boato de ontem. Aqui os boatos têm prazos de validade até serem verdades. Esse é o cerne da questão. É a partir daqui que eu quero discutir. Um pai que não diz verdades à sua família não se deve admirar quando esta for buscar as suas verdades na rua.

Vamos "desboatizar" as mentes. A verdade nua e crua é que, se um governo se sustenta com mentiras, o seu povo vai se sustentar com boatos. Se o governo não fala verdades, o povo irá inventar as suas próprias verdades. Se da fonte legítima não sai a verdade, o povo irá buscá-la em algum lugar. É o método da auto-defesa natural. Uma espécie de Mito da Caverna de Platão. Às vezes o boato é apenas um forma de encontrar uma explicação dos fenómenos que não têm explicação oficial.

Nunca nos dão uma verdade logo de primeira. Não sabemos o que é ter uma verdade genuína. É tudo pela força do boato. Foi a partir da mídia internacional e das redes sociais que ficamos a saber das dívidas ocultas, das valas comuns, etecetera, e agora, dos ataques no Norte. Então, há razões para o povo ir buscar verdades na rua. É na rua que o povo está habituado a obter as suas verdades.

Talvez o nosso boato seja mais filosófico do que impostor. Podíamos chamar de boato metódico ou boato cartesiano. O boato como instrumento metodológico para chegar à prova da existência da verdade, assim como é a dúvida para Descartes. Então, no fundo no fundo, o nosso boato é patriótico também. É esse boato que nos une.

Não basta que o governo lance comunicados e conferências de imprensa de desmentidos. Não basta contra-atacar. Antes de mais, é preciso atacar com verdades. Ser autêntico.

- Co'licença!

A deselegância de Pio Matos

Pio Matos pode ter lá as suas razões, mas não ter ido à abertura do ano judicial pode ser considerado uma descortesia para com quem o convidou, ou seja, o poder judicial, que não tem culpa do imbróglio criado por outrem.

Há-de ter tido a delicadeza de dar uma satisfação pela sua ausência a quem o convidou, por deferência com os cidadãos da província que representa. Como todos os zambezianos bem educados costumam fazer.

Se não o tiver feito, dará lugar à interpretação legítima de que não foi à cerimónia por birra, acabando por fazer uma desfeita a quem até tem a consideração devida pelo Governador eleito da Zambézia.