Ferrugem é madureza, ferrugem.

E a pluma murcha do milho;

Pólen é tempo de acasalamento quando as andorinhas

Tecem uma dança

De setas emplumadas

Fiam espigas de milho em feixes

De luz alada. E, nós amamos ouvir

O vento a jungir frases, ouvir

O rascar dos campos, onde folhas de milho

Perfuram qual lascas de bambu.

Agora, nós, catadores

Aguardando a ferrugem em franjas, puxamos

Longas sombras do crepúsculo, trançamos

Palha seca em fumos de madeira. Espigas cheias

Levam a queda do germe – esperamos

A promessa da ferrugem.

(Wole Soyinka)

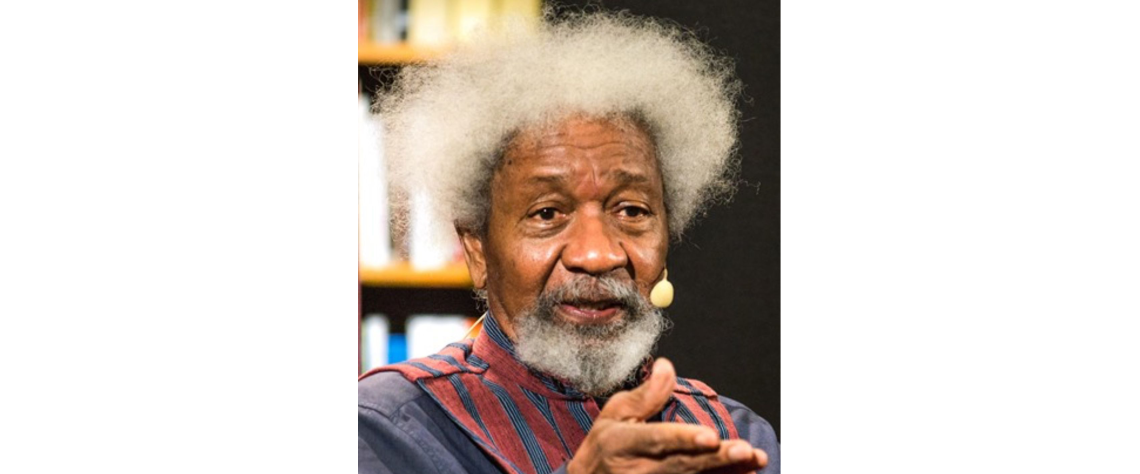

Wole Soyinka, dramaturgo, poeta, romancista, ensaísta, memorialista, professor, activista, nascido em Abeokuta, na Nigéria, a 13 de Julho de 1934, faz hoje 90 anos, imortalizado, em 1986, aos 52 anos, com o Prémio Nobel da Literatura, é, simultaneamente, ioruba, nigeriano, universal e cosmopolita. Os mitos, a cosmologia e a cosmogonia, a tradição e os seus signos, a modernidade e as suas contradições, atravessam a sua vasta, múltipla, profunda, vultosa, expressiva e impressiva obra. Para além disso, o seu activismo, que lhe valeu a prisão e o exílio, a perseguição e o oblívio, sem nunca ceder à ignomínia dos falsários, dos perjuros do poder e do infortúnio africano. É, seguramente, das últimas grandes figuras do continente, numa África arisca, sufocada, tolhida e incapaz.

A sua biografia regista, com dureza, as suas passagens nas prisões nigerianas e longos períodos de exílio. Há legendários anúncios em que é procurado vivo ou morto pelos regimes ditatoriais da Nigéria. Quando esteve vinte e dois meses preso (entre 1967 e 1969) registou essa experiência em “The Man Died” (1972). É também um exímio ensaísta e um proeminente poeta. Destaco, no domínio da ensaística: “Neo-tarzanism: The poetics of Pseudo-Transtion”, “Art, Dialogue and Outrage”, “From Drama and the African World View” (1976), “Myth, Literature and the African Word” (1976). Também é um memorialista inexpugnável: “You Must Set Forth at Dawn” (2006) é um volumoso livro de suas memórias. Em 1981 publicara “Aké: The Years of Childhood” sobre a sua infância em Aké, numa missão onde fez os estudos primários. Filho de pastor anglicano e mãe activista dos direitos das mulheres, cresceu entre livros e a sua vida seria obstinadamente dedicada à literatura.

No território da poesia: “Idanre and Other Poems” (1967), “Poems from the Prison” (1969), que seria reeditado com o título “A Shuttle in the Crypt” (1972), ou “Mandela´s Earth and Other Poems” (1988). A editora britânica Methuen publicou-lhe uma antologia com estes três prévios títulos: “Selected Poems”. Publicou, entre 1958 e 1960, três livros de contos: “A Tale of Two”, “Egbe´s Sworn Enemy” e “Madame Etienne´s Establishment”.

“Os Intérpretes” (1965) é considerada a sua magnum opus. Publicou apenas três romances. Sendo que o último tem um lapso temporal de meio século em relação ao anterior. É sobretudo dramaturgo. Também encenou as suas peças. Foi um activista pela independência do seu país e participou na efervescência da libertação. Não perdeu, porém, a lucidez, nem a liberdade de criticar. O optimismo da realidade não o impediu de praticar o pessimismo da razão, como queria o aforismo de Gramsci.

Na sua vasta obra sobressaem títulos como “A Dance of the Forests” (peça encenada em 1960 e, posteriormente, publicada em 1963) pensada para as comemorações da independência do seu país. Estreara-se, aos 20 anos, com a peça “Keffi´s Birdhday Treat “ (1954) e ficaria célebre com o seu teatro de intervenção. Sobretudo peças como “The Lion and the Jewel” (1959), “A Dance of the Forests” ou “Death and the King´s Horseman” (1975). Tem uma vastíssima obra teatral e é provavelmente o mais importante dramaturgo africano de sempre.

Quando lhe concederam a maior láurea literária tinha já uma vastíssima e importante obra e era uma voz intrépida na história política do seu país e de África. Em “Os Intérpretes”, uma verdadeira obra-prima, romance complexo, polifónico e sagaz há um grupo de jovens universitários, pretensamente intelectuais, que procuram “interpretar-se” e assim, com o seu passado, as suas crises, os seus fantasmas, os seus amores, as suas luzes e sombras, fazem o caleidoscópio de uma sociedade em mudança. Uma poderosa metáfora da Nigéria, de África, das suas promessas e frustrações, das suas esperanças e desenganos.

A ironia é um registo que atravessa toda a obra de Soyinka. A sátira como forma de crítica contundente. Na sua obra teatral, como se sabe, ele vitupera os opressores e os ditadores, abomina os corruptos, os falsificadores, os colonialistas e os que sobrevieram depois, os assassinos. Os sátrapas., os déspotas, os tiranos. Na peça “A Dance of the Forests”, a comemoração da independência da Nigéria se confunde da enxúndia da corrupção e atinge inclusive algumas personagens ligadas à organização das celebrações da Nação recém nascida. Há seres sobrenaturais que são convocados para denunciar a verdadeira face dos humanos. Em “Kongi´s Harvest” (1964) está em conflito um ditador e um rei tradicional e, de permeio, denuncia as atrocidades que o ditador pratica para relevar a sua superioridade.

Esta é a essência da obra dramática de Wole Soyinka. Está no cerne da sua escrita uma necessidade imperativa de intervenção. Uma assombrosa lucidez. Na sua obra vemos os conflitos entre os ditadores e líderes tradicionais numa realidade diversa e imprevisível e quase sempre satírica. Escreveu e encenou peças, criou poemas e declamou-os, redigiu ensaios e ensinou. Percorreu o mundo. Interveio. Sempre. Tem verve, é um grande tribuno. É de uma grande elegância quando fala ou dá entrevista. Um sábio, avisado, precatado. Erudito, pensador, humanista.

Li, em 1985, “Os Intérpretes”. Voltei a ler este tremendo livro há meses. Naqueles belos e ominosos anos 80 (parece um paradoxo dizer isto) nós líamos profusamente e os autores africanos eram traduzidos e publicados numa mítica colecção “Vozes de África”. Hoje quando vejo estas organizações inúteis, frívolas, imprescindíveis, como a SADC, que não servem mais do que alimentar o ego dos nossos intendentes, não sei se choro ou rio. Não são capazes de fazer a verdadeira comunidade cultural que somos. São a inequívoca expressão da nossa miséria, da nossa ignorância e da nossa inadimplência. Somos visceralmente ineptos. No entanto, há escritores espantosos no nosso continente.

Naqueles anos, de que sou nostálgico, lia sobretudo o senegalês Sembène Ousmane (“O Harmatão”), o nigeriano Chinua Achebe (“Um Homem Popular”), o queniano Ngugi Wa Thiong`o (“Um Grão de Trigo” e “Pétalas de Sangue”), ou Camara Laye da Guiné Conacry e o seu fabuloso “O Menino Negro”. Lia também escritores sul-africanos como Alex La Guma (“País de Pedra” ou “Tempo da Morte Cruel”), Peter Abrahams (“O Rapaz da Mina”) ou Alan Paton (“Chora Terra Bem Amada”). Lia o moçambicano Luís Bernardo Honwana (“Nós Matámos o Cão Tinhoso”), que pertence a esta geração e a esta estirpe única de escritores africanos (aceno aqui, subliminarmente, à “African Writers Series” da Heinemamm). Mais tarde haveria de ler o egípcio Naguib Mahafuz, ou os sul-africanos Nadine Gordimer e J.M. Coetzee (sobretudo o brutal romance “Desgraça”), laureados com o Nobel. Ou ainda Njabulo Ndebele (“Death of a son”, dilacerante história do tempo do apartheid).

Hoje leio sobretudo as mulheres. África tem escritoras espantosas. Cito três nomes, poderia citar muito mais, mas não tenho espaço para tanto. Fico-me pela nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie (“Americanah”, um romance portentoso e fecundo), pela etíope Maaza Mengiste (“O Rei Sombra”, romance soberbo, espantoso e iconoclasta) ou pela zimbabweana Tsitsi Dangarembga (“Condições Nervosas” – um livro prodigioso, escrito magistralmente). Tsitis é para mim a mais ingente escritora africana da actualidade. Poderia citar o queniano Binyavanga Mainaina (escritor brutal – “How to Writhe about Africa (2022) –, cujo destino lembra o infortúnio do zimbabweano Dambuzo Marechera, autor de “House of Hunger”, de 1978) que criou uma revista “Kwani?”, decisiva na promoção das novas estrelas africanos no domínio da literatura. Fê-lo com o dinheiro que ganhara do Cain Prize em 2002. Numa antologia “Africa 39 – New Wiriting From Africa South Of Sahara” (2014), com prefácio de Wole Soyinka, celebra-se esse sumptuoso esplendor da nova literatura africana.

Soyinka acaba de publicar novo e porfiado romance: “Chronicles from the Happiest People on Earth” (“Crónicas do Lugar do Povo mais Feliz da Terra”), em 2021, no qual vergasta uma sociedade doente, com o vírus endémico da corrupção e do tráfico, num registo que deslisa entre a descrição pura e dura de uma realidade abjecta e a sátira e o pícaro de um humor absolutamente hilariante. Considerou-o, aliás, uma homenagem à Nigéria. Estes tempos e estes problemas (corrupção) que assolam o continente são as suas personagens de sempre. Desde 1973, quando deu a conhecer “Season of Anomy”, que não publicava um romance. O seu vinagre milenar está lá.

Num dia de Março, do longínquo ano de 1995, fui ao seu encontro, na companhia do Pedro Rosa Mendes, para o entrevistar para o jornal “Público”, onde ambos éramos jornalistas. Ele estava de visita a Lisboa para compromissos literários. Recordo-me sobretudo da sua figura hierática, da sua legendária cabeleira afro, da sua barba aparadíssima, do seu colete mítico e da sua voz poderosíssima. Lembro-me de ouvi-lo dizer o poema “´No´ He Said” (for Nelson Mandela): “In and out of time warp, I am that rock / I the black hole of the sky”. Lembro da sua voz e da sua majestade. Da sua voz que ainda reverbera em mim. E de duas coisas que ele nos disse, entre várias, naquele encontro irrepetível.

A primeira: que os africanos deveriam ter tido coragem de desfazer as fronteiras que eram a herança da Conferência de Berlim e que estavam na origem de intermináveis guerras étnicas e fratricidas: “Os políticos traíram África”, disse-nos desassombradamente. Escolhemos, aliás, esta frase indomável para título da entrevista. A segunda: “Eu não sou neo-tarzanista”. Era, por conseguinte, contra a ideia de que o homem africano deveria retornar ao tempo místico da tanga e da floresta (palavras minhas) – ao tempo do mito selvagem. Afirmava-se como um homem moderno e não tinha pejo nem se coibia quando reclamava dos avatares da modernidade. Para além disto, não esqueço as suas intrépidas posições sobre as ditaduras africanas, de que era um opositor visceral e que estão impressas em toda a sua obra.

Vi-o, muitos anos depois, num comum voo entre a Cidade do Cabo e Joanesburgo, mas não tive o arrojo suficientemente juvenil de me dirigir a ele. Admirei-o de longe: a sua elegante figura, o seu olhar fixo no que lia, a sua silhueta e o cabelo todo branco como um belo ancião. Estava longe do homem de 52 anos que dera o primeiro Nobel da Literatura à África. O seu indubitável nome esplendia há muito sem equívoco nos lustros literários africanos ou ocidentais, onde actua como professor em diversas universidades. Fiquei empolgado quando o vi e tive o sobressalto de todos os que se entrevistam com os seus ídolos. Mesmo quando a sua devoção é púdica ou acanhada.

Wole Soyinka nasceu há 90 anos. Tem sido celebrado em África e no Mundo. Vejo-o como um africano digno, um intelectual probo, de um modelo exemplar, sempre inspirador, não só pela sua lucidez e coragem, mas sobretudo pelo quilate das suas ideias e obras, cujo jaez é indubitavelmente singular e esplendorosamente distinto. Admiro a sua fleuma em certas intervenções e o facto de ser compassivo. A sua imensa sabedoria e a sua bonomia. Como nos versos em epígrafe, em tradução brasileira, do poema “Estação”, onde ele surge sensível, mavioso, terno. Aqui deixo o meu preito e, humildemente, também o celebro.

KaMpfumo, 13 de Julho de 2024