Blog

Moçambique, Entre o Sagrado e o Profano: Reflexões Sobre o Confronto de Poderes

Algo chamou-me a atenção sobre a atual crise política em Moçambique. Havia algo de extraordinário: dois poderes que vão além da força política... o poder temporal e o poder espiritual em conflito. Como nos antigos reinados, em que ambos conviviam numa dança ora harmoniosa, ora perigosa, aqui ressurgem em antagonismo, como se fossem forças destinadas a disputar o mesmo altar.

Nietzsche diria que este confronto é a manifestação última da tragédia humana, o eterno retorno de uma luta ancestral entre os valores da Terra e os valores do Céu. O poder temporal – vestido de cargos, estratégias e pragmatismos – tenta afirmar-se como o único maestro do destino coletivo. Esse é o papel assumido pela FRELIMO, liderada por Filipe Nyusi, mas em torno do partido emerge também Chapo, como um herdeiro e guardião de uma máquina política que há décadas define os rumos do país. Representa o pragmatismo da Realpolitik: a estabilidade obtida pelo controle, pela negociação com aliados estratégicos e pela força.

Por outro lado, o poder espiritual – enraizado na fé, na moral e na transcendência – encontra no discurso e na figura de Venâncio Mondlane um novo profeta. Ele aparece como o mensageiro de um Moçambique redimido, falando não apenas à mente, mas principalmente à alma dos desiludidos. Enquanto Chapo promete uma salvação terrena através do progresso econômico e das reformas institucionais, Mondlane invoca a promessa de uma justiça divina e histórica que transcende os jogos de poder. O povo, exausto de décadas de promessas políticas e econômicas, encontra no discurso de Mondlane um apelo quase messiânico: a fé não como resignação, mas como uma arma de transformação.

No entanto, como ensinou Maquiavel em O Príncipe, "os santos que não pegaram em armas morreram." O pragmatismo do poder temporal sabe que palavras e orações sozinhas não derrubam muros, nem constroem pontes. Chapo, como a encarnação da força política, conhece bem esse princípio. Ele representa a arte de manter o poder, ainda que com sacrifícios. Sua liderança é moldada por alianças de conveniência, promessas de desenvolvimento e pela capacidade de usar a força quando necessário. Em contraste, Mondlane, ao emergir como uma figura espiritual que desafia diretamente o status quo, caminha sobre uma linha tênue entre inspirar e ser esmagado.

Essa tensão entre os dois poderes não é nova. Carl Schmitt, ao falar sobre soberania, explicou que o verdadeiro soberano é aquele que decide sobre o estado de exceção. Em Moçambique, a FRELIMO é quem sempre definiu as regras do jogo, quem declarou o que era ou não legítimo, o que era possível ou impossível. Mondlane, no entanto, desafia essa soberania ao se colocar como uma voz que transcende o sistema político e que apela diretamente às massas. Seu poder não vem do estado, mas da legitimidade que a fé e o desespero popular podem conceder.

O paradoxo é claro: o mesmo poder espiritual que prega a resignação diante do sofrimento é também o que, em momentos cruciais, incendeia as massas para se levantarem. Mondlane, como líder espiritual e político, torna-se uma figura quase nietzschiana – não alguém que clama pela destruição, mas pela superação de um estado de coisas que ele vê como corrompido e decadente.

As consequências disso já começam a se desenhar. A fé cega pode converter-se em uma força política imprevisível, enquanto a Realpolitik de Chapo tenta conter a tempestade com promessas e demonstrações de força. O povo, dividido entre a esperança e o medo, transforma-se no verdadeiro campo de batalha. As ruas de Maputo e outras cidades ecoam murmúrios que podem, a qualquer momento, se transformar em cânticos de resistência ou em súplicas por paz.

O que Moçambique nos ensina é que esse conflito entre o sagrado e o profano é uma metáfora para a luta universal entre poder e sentido. Como diria Maquiavel, "os santos que não pegaram em armas morreram." O futuro dirá se o povo moçambicano escolherá lutar ou esperar, resistir ou se resignar. Será o fim ou a esperança?

E talvez, em meio ao caos, reste apenas a pergunta bíblica: "Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra?"

*Ivanick Lopandza é um jovem intelectual, poeta e activista social santomense, com ADN paternal congolês, membro fundador do colectivo Ilha dos Poetas Vivos em São Tomé no ano de 2022, com seus companheiros santomenses Marty Pereira, Remy Diogo e moçambicano MiltoNeladas (Milton Machel). Autor de livros de poesia, Ivanick é também bloguista, curando seu blogue Lopandzart.

Moçambique 2040: Oportunidade Fiscal para um Crescimento Sustentável

- Introdução: O Futuro da Economia Moçambicana em Jogo

Moçambique encontra-se num ponto de viragem crucial na sua trajectória económica. Com recursos naturais vastos, um sector produtivo emergente e oportunidades estratégicas, o país tem um imenso potencial de crescimento. No entanto, desafios estruturais persistem, incluindo a dependência excessiva da exportação de matérias-primas, ineficiências no sistema fiscal e acordos de dupla tributação desfavoráveis, os quais limitam a arrecadação de receitas e comprometem a sustentabilidade financeira.

A pressão sobre as finanças públicas de Moçambique mantém-se elevada, com a massa salarial e o serviço da dívida a absorverem uma parcela significativa do orçamento do Estado. De acordo com o Cenário Fiscal de Médio Prazo 2025-2027, o crescimento das despesas de funcionamento está directamente ligado ao aumento da massa salarial e ao peso da dívida pública, reduzindo a capacidade do governo de alocar mais recursos para investimentos estruturais. (Ministério da Ec HYPERLINK "https://www.mef.gov.mz/index._php/todas-publicacoes/instrumentos-de-gestao-economica-e-social/cenario-fiscal-de-medio-prazo-cfmp/2182-cenario-fiscal-de-medio-prazo-2025-2027/file?force-download=1&utm_source=chatgpt.com" HYPERLINK "https://www.mef.gov.mz/index._php/todas-publicacoes/instrumentos-de-gestao-economica-e-social/cenario-fiscal-de-medio-prazo-cfmp/2182-cenario-fiscal-de-medio-prazo-2025-2027/file?force-download=1 HYPERLINK "https://www.mef.gov.mz/index._php/todas-publicacoes/instrumentos-de-gestao-economica-e-social/cenario-fiscal-de-medio-prazo-cfmp/2182-cenario-fiscal-de-medio-prazo-2025-2027/file?force-download=1&utm_source=chatgpt.com"& HYPERLINK "https://www.mef.gov.mz/index._php/todas-publicacoes/instrumentos-de-gestao-economica-e-social/cenario-fiscal-de-medio-prazo-cfmp/2182-cenario-fiscal-de-medio-prazo-2025-2027/file?force-download=1&utm_source=chatgpt.com"utm_source=chatgpt.com" HYPERLINK "https://www.mef.gov.mz/index._php/todas-publicacoes/instrumentos-de-gestao-economica-e-social/cenario-fiscal-de-medio-prazo-cfmp/2182-cenario-fiscal-de-medio-prazo-2025-2027/file?force-download=1&utm_source=chatgpt.com"o).

O Presidente Daniel Chapo, ao empossar o novo executivo, reforçou a necessidade de acções concretas que impactem directamente a vida dos moçambicanos:

“Orientamos que nos vossos planos dos Primeiros Cem Dias de Governação, priorizem acções que farão diferença na vida do nosso amado Povo Moçambicano e não nas nossas próprias vidas.” (Portal do Governo de Moçambique, 2025)

Este artigo propõe um plano arrojado para 2025-2040, delineando reformas fiscais, económicas e industriais que podem transformar Moçambique numa potência africana sustentável.

- Diagnóstico: Onde Estão as Maiores Perdas Fiscais?

- Isenções Fiscais e Benefícios Ineficazes

Entre 2010 e 2019, Moçambique concedeu benefícios fiscais que custaram ao país 172,6 mil milhões de meticais, representando uma perda média anual de aproximadamente 17,26 mil milhões de meticais, segundo o Centro de Integridade Pública (CIP, 2021). Outras estimativas indicam que as perdas fiscais podem ultrapassar os 20 mil milhões de meticais anuais, comprometendo significativamente a arrecadação estatal .

Se os incentivos fossem reformulados para sectores produtivos, o impacto na economia poderia ser drástico, criando mais empregos e promovendo um desenvolvimento inclusivo.

- Impacto dos Megaprojetos na Economia Nacional

No terceiro trimestre de 2024, Moçambique registou um crescimento significativo na arrecadação fiscal, impulsionado pelo desempenho dos impostos sobre o rendimento e a contribuição dos megaprojetos no sector extrativo. Relatórios do Ministério da Economia e Finanças indicam que as receitas fiscais superaram as previsões iniciais. (MEF, 2024)

Oportunidade: Se as receitas dos megaprojetos forem melhor geridas e redistribuídas, Moçambique pode garantir mais investimentos em infraestruturas, saúde e educação.

- Reforma Fiscal e Diversificação Económica

O Programa Nacional Industrializar Moçambique (PRONAI), aprovado pela Resolução n.º 52/2021 de 21 de Outubro, tem como principal objetivo dinamizar o processo de industrialização do país. A iniciativa visa modernizar e diversificar a indústria, promover investimentos estratégicos e aumentar a competitividade industrial através da transformação de matérias-primas locais, reduzindo a dependência da exportação de produtos não processados e incentivando o consumo interno (MIC, 2024).

Exemplo Internacional: Gana implementou reformas fiscais semelhantes e conseguiu aumentar a produção local, reduzindo a importação de bens essenciais. Moçambique pode seguir esse modelo!

- Economia Informal e Evasão Fiscal

O sector informal continua a desempenhar um papel central na economia Moçambicana, representando uma parcela significativa do Produto Interno Bruto (PIB) e absorvendo uma grande parte da força de trabalho. Em 2021, estimava-se que cerca de 44,7% do PIB de Moçambique fosse gerado por actividades informais, empregando mais de 80% da população economicamente activa (O Económico, 2021). Apesar da sua importância, este sector enfrenta desafios como falta de acesso ao crédito, baixa produtividade e informalidade tributária, evidenciando a necessidade de políticas públicas que incentivem a sua integração progressiva na economia formal.

Solução: Um modelo fiscal que incentive a formalização das pequenas empresas, com redução de impostos e acesso a crédito, pode transformar essa realidade.

- Cenários Futuros para 2025-2040

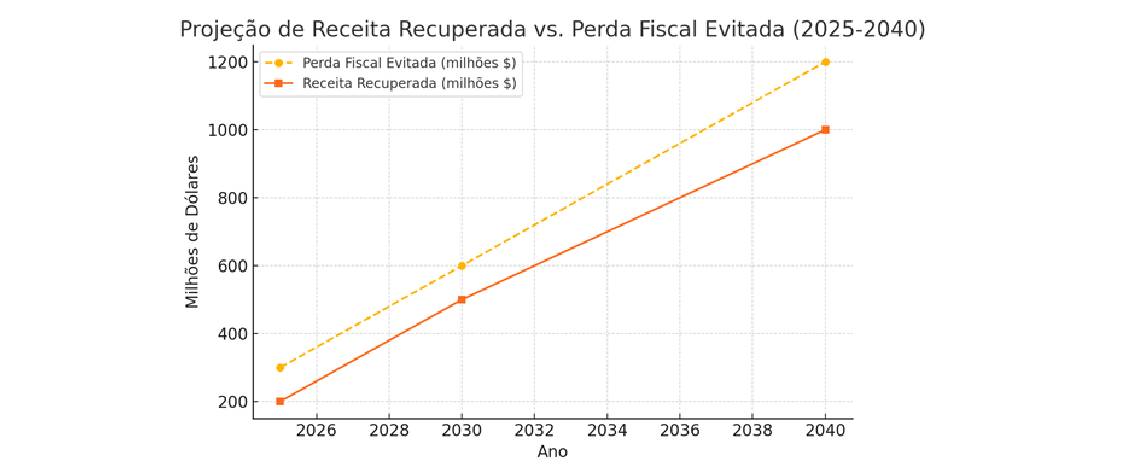

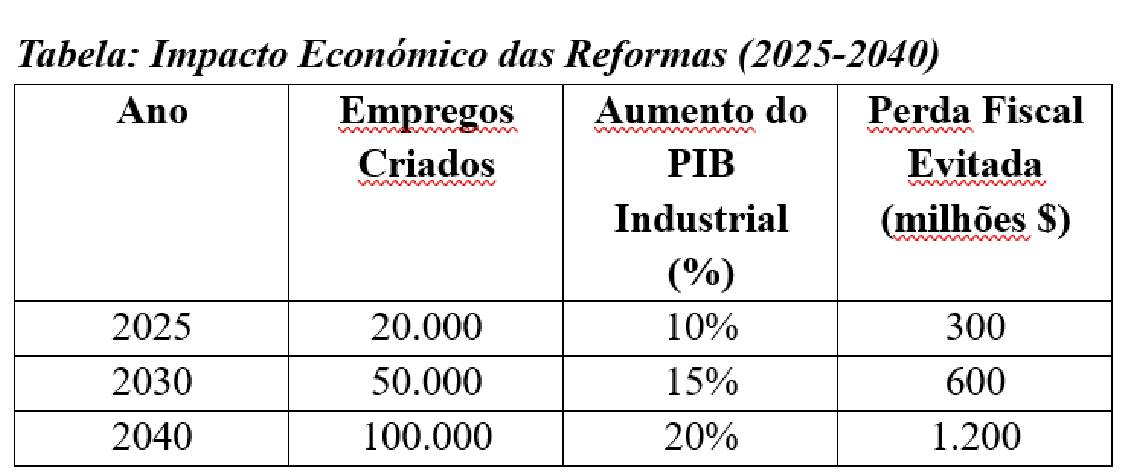

O gráfico abaixo ilustra a evolução da arrecadação fiscal caso as reformas sejam implementadas conforme proposto.

- Conclusão: Reflexão para o Futuro

Para que Moçambique alcance um crescimento económico sustentável e inclusivo, é imperativo que se implementem reformas fiscais estruturais, promovendo a diversificação da economia, reduzindo a dependência de exportações de matérias-primas e formalizando a economia informal. Somente através de uma abordagem holística e integrada será possível construir uma nação próspera que beneficie todos os moçambicanos.

- Reformas Essenciais para Moçambique 2025-2040

- Revisão dos Benefícios Fiscais – Incentivos apenas para sectores que realmente impulsionam a economia.

- Renegociação dos Acordos de Dupla Tributação – Impedir evasão fiscal.

- Combate à Evasão Fiscal com Tecnologia – Implementação de auditorias digitais e inteligência artificial.

- Industrialização e Criação de Zonas Económicas Especiais – Estímulo à produção local.

- Melhoria da Transparência Fiscal – Publicação anual de relatórios sobre isenções e arrecadação.

*Denise Cortês-Keyser, assessora responsável por África no Global Gas Centre, em Genebra, é especialista em mineração, petróleo e gás, energia, finanças e atração de investimentos, liderando iniciativas estratégicas para fortalecer África no cenário global.

Carta ao Leitor: Procurement público e a urgência da publicação dos contratos do Estado

As Conservatórias de Registo Predial estão neste momento com o sistema em baixo há três meses. Esta situação é geral (todo o país) e não existe previsão de retoma dos serviços. Não há lugar para actos de registo nem a emissão das respectivas certidões de registo predial.

São muitos os milhões de dólares parados em volume de negócio por causa desta situação e são milhares as operações em “stand by” por impossibilidade de concretização de vendas, aquisições, constituição de garantias e até prática de actos associados à administração da justiça (penhoras, arrestos etc.).

Nos últimos anos, o Governo avançou para a digitalização dos serviços de registo predial, mas não criou sistemas de redundância eficazes para fazer face a situações de quebra do sistema - e nem se pode sequer recorrer aos registos manuais, pois estes foram completamente descontinuados.

“Carta” sabe que os servidores do Centro Tecnológico da Maluana - onde esse registo deve estar - foram vandalizados nas recentes manifestações pós-eleitorais, mas não era suposto existir um sistema de “disaster recovery”, que permitisse assegurar a continuidade do serviço?

E dado que o Governo continua a esconder os contratos que o Estado mantém com as entidades fornecedoras de bens e serviços, desembocamos num rol de alegações ou suspeitas, como esta de que tudo está emperrado porque há facturas avultadas por pagar ao provedor do serviço (seria interessante saber que valores estão em causa e o que diz o contrato sobre isso).

Este facto levanta questões sobre a qualidade do sistema adquirido para o efeito, sobre a idoneidade do provedor do serviço e, sobretudo, sobre a lisura do procurement que esteve na base desta contratação.

Este é apenas um de entre dezenas de casos similares de reformas feitas ao sabor de interesses alheios do Estado, interesses privados cujo objectivo é apenas sacar, sacar e sacar na teta estatal.

Outra vez, a reforma do procurement público vem à colação. Daniel Chapo propõe a centralização do sistema de aquisições. Sua proposta ainda continua em regime de “sound byte”; ela precisa de ser detalhada como tantas outras propostas que o novo Presidente lançou numa cerimónia de investidura revestida de actos de campanha eleitoral.

É preciso detalhar para discutirmos o que é melhor e eficiente para Moçambique: a centralização efectiva, com todos os seus riscos de congestionar os processos, ou uma medida intermédia, que correspondesse a uma centralização provincial – para todas as contratações locais – deixando os ministérios com o escopo de procederem ao nível nacional.

Uma centralização intermédia seria uma saída conveniente nesta altura, evitando uma centralização tão radical como parece ser a proposta corrente. E a ideia de que o Presidente quer controlar tudo.

Seja como for, qualquer que seja a reforma do procurement que se pretende, nada terá o efeito desejado da transparência a não ser que o Governo avance para a medida mais estruturante deste ponto de vista: a publicação dos contratos.

Não basta centralizar e colocar “gente de reconhecida idoneidade” no leme da embarcação. Isso não resolve todos os problemas. A última maneira de conferir transparência na contratação pública é a publicação de todos os contratos decorrentes das compras de bens e serviços do Estado. Aí estaremos em condições de verificar se essa gente idônea comandando o processo decisório das aquisições públicas é mesmo gente idônea. Ponto final.

Sobre um imposto mineiro

“Reestruturação do Sector Mineiro! O INAMI será transformado numa Agência de Promoção Mineira, focada no financiamento, formação e modernização de PME e associações mineiras nacionais. Esta nova abordagem criará um ecossistema forte e inclusivo no sector mineiro, garantindo que mais moçambicanos se beneficiem das riquezas do nosso solo. Além disso, transferiremos as atribuições regulatórias para um novo órgão regulador especializado, garantindo mais transparência e eficiência. Apoio às Pequenas e Médias Empresas (PME)!”

Eis as palavras de Daniel Chapo na tomada de posse. Bem ditas!

Mas a questão central na mineração não é a transparência na concessão dos títulos de pesquisa. É a eficiência no uso da terra. Chapo fala em eficiência, mas não explicita. É certo que a concessão dos títulos pelos serviços de Cadastro Mineiro não é transparente. Mas a situação mais gravosa é que não temos em Moçambique um imposto que incida sobre quem tenha título.

Resultado: muita gente com títulos não faz nada porque está à espera de um parceiro com dinheiro; e há muita gente acumulando dezenas de títulos só para si... e enquanto não iniciar com pesquisa ou exploração a terra torna-se ociosa. Ou seja, os títulos estão empatando, deveriam ser taxados pela ocupação de terra sem exploração, pois assim como estamos hoje esses títulos acabam roubando espaço para a Agricultura, por exemplo.

Tchambalakati, a metáfora que foi e deixou de ser

Há cinco décadas, assistia-se ao final de um ciclo e ao nascimento de uma nação. O pais reinventava-se sobre o fascínio da revolução e de um progresso assegurado para todos. O delírio atingia operários e camponeses, liberais e intelectuais, forças armadas e milicianos, dos mais cépticos aos mais optimistas. Eram tempos de crenças e de novas semeaduras, marcados por uma onda de libertação, distribuição e busca por justiça social.

Os tempos, entretanto, ganharam contornos alternados. Os discursos socialistas e mobilizadores ganharam novas versões e se transformaram em panfletos melodramáticos. Tragicómicos. Os antigos colonizados reconfiguraram suas matrizes e os vilões se alinharam como peças de um tabuleiro de xadrez sem cores. Perderam as ideologias e as manias revolucionárias. As ideologias sobrevivem, agora, feitas ondas sem cristas, de um mundo de notas verdes e de todas as conveniências ideológicas. As assimetrias agigantam-se e descontrolam as estatísticas que, por vezes, mais se confundem com aberrações. Políticos se reinventaram em latifundiários e elites empresariais inevitáveis, enquanto o povo globalizado, com todos os sofrimentos e exclusões, virou essa degradação e desigualdade humana, e expectadores famintos de um mundo que há muito deixou de ser seu.

Francisco Chuquela encontrou uma forma de exorcizar seus fantasmas dos novos e velhos tempos. Rebuscou as vicissitudes e as décadas de hipocrisia da aldeia global, num planeta cada vez mais violento e impróprio para complacências. Seguiu, a rigor, uma tradição literária venerável, na linha e na sombra de alguns dos mais conceituados escritores moçambicanos que adoptaram o mesmo diapasão. Eventualmente, não tenha sido motivado pelas mesmas razões, mas a carência, o sofrimento e a tristeza universalmente sintomáticos. Chuquela começou publicando textos de forma dispersa, permitindo que essas pérolas da escrita fossem, mais tarde e finalmente, reunidas em uma colectânea.

Tchambalakati e Outras Crónicas, resgata um género que parece em declínio, por vezes, aparatoso, outras vezes, nem tanto, que é a crónica jornalística. Assim, ele abre completamente o seu peito e a sua alma, mostrando-se honesto e franco, com reflexões, factos, e com a sua visão do mundo de bairro, cidade, país e mundo, instigando, desta forma, ao leitor para que se converta num agente observador, sem que, necessariamente, se acomode. As leituras não devem oferecer respostas, e muito pelo contrário, estas precisam de propiciar, novos questionamentos e muita indignação.

O escrever para Chuquela é um pouco mais que um acto de coragem e ousadia. Ele escreve para se aterrorizar e requebrar os poderes instituídos. Trata-se de uma atitude de confronto consigo mesmo, e com o mundo que ele, sozinho, consegue enxergar, porém, diante do qual continua impotente para o alterar e até sugerir novos rumos. Tchambalakati é, então, um questionamento ao estado de arte do nosso país, sociedade, os modelos de desenvolvimento e sustentabilidade e, principalmente, da convivência estrutural pacífica e humanamente aceite.

A sua crónica destemida – ora mais directa, ora mais subjectiva – reforça a relevância e o impacto desse género em Moçambique. Só um pais como o nosso oferece tanta matéria prima para escrever sobre a nossa indignação. Como digno sucessor dos gigantes literários, seja assim considerado por Mélio Tinga ou outros, Chuquela insiste, com orgulho, em seguir as pegadas dos embondeiros.

Tchambalakati, de Francisco Chuquela, refere-se a uma planta nativa das regiões tropicais da Ásia, também, conhecida como Erva-Príncipe. Sabor e aroma agradáveis, intensamente fresco, com inúmeras propriedades, de entre elas a calmante, a diurética e a antidepressiva. Analogamente, o Tchambalakati, é fundamental no processo de desintoxicação do corpo, auxiliando na eliminação de toxinas e impurezas. A modernidade descobriu a sua eficiência para repelir insectos.

Este título do livro de Francisco Chuquela deve ser entendido como uma grande metáfora social: uma sugestão para apreciarmos o chá, mas, fundamentalmente, como um apelo à necessidade de repensarmos a nossa sociedade, a exclusão nas periferias e o descaso ao qual a maioria está sendo relegada. Trata-se de um chamado à desintoxicação dessas impurezas que estão levando as pessoas às ruas e fomentando contestações.

Palmilhando seus textos, o autor reforça esse pedido para que o pais aprenda a plantar uma planta tão natural, com esse intuito de que possamos, mais progressivamente, plantar algo mais que repele e expulsa insectos, como ele descreve nos textos Mupswetu’s, e Mbhoromani’s. Estes, segundo o autor, são os que, hoje, ascenderam, são ladrões de luxo, assassinos sofisticados, violadores em posições respeitadas e, como podem imaginar, possuem maiores habilidades de esquivar-se das balas.

Então, as crónicas do Tchambalakati são um Moçambique real com as suas disfunções societárias, com os sonhos adormecidos, com as aspirações de todos que almejam um país são e funcionando sem desvios. Um Moçambique que tem de ser menos político e mais social e económico, afectuoso, que não repousa para dar oportunidades aos seus jovens.

Se a função da crónica é ressignificar o registro de fatos comuns, feitos em ordem cronológica, então, nosso autor assume que essa crónica assume contornos de género narrativo, reflexivo e episódico. Por conseguinte, ele resgata o flagrante do quotidiano nacional, em seus aspectos pitorescos e inusitados, com certa dose de humor e de reflexão existencial.

A obra de Francisco Chuquela contém passagens líricas e comentários de interesse social e a linguagem é, quase sempre, coloquial e irreverente, ou, não fosse ele próprio, um jornalista e observador atento. E, apesar desse viés quotidiano e episódico, o autor foi audaz ao preservar e rever seus escritos por um período de 12 anos. Essa decisão, de congelar no tempo esses registros, revela-se profética à luz das recentes manifestações pós-eleitorais, como acertadamente apontou Mélio Tinga em sua apresentação da obra. Tchambalakati antecipa, de forma inquietante, os acontecimentos que viriam a seguir.

Tchambalakati não pode ser olhado apenas através de uma lupa literária, porque não é possível vê-lo assim, à árvore deve ser vista na sua plenitude e esplendor. Julgo ser esse o encanto das crónicas do Chuquela para o leitor. Elas não sobrevoam o subúrbio, elas são o próprio subúrbio; sente-se o medo, o cheiro, o barulho dos bairros, o sangue, o suor, a embriaguez, a dívida, a miséria, o ximovhana e o xilalassane.

Chuquela mostra conhecer, profundamente, o que escreve, porque habitou muitos destes lugares, porque passou por estas ruas, porque conheceu os personagens que atravessam cada uma destas crónicas. Em Maxaquene, Mavalane, Polana Caniço, Aeroporto, Xipamanine, entre outros.

Neste livro, dois personagens são a expressão de medo para quem reside no subúrbio; Mupswetu, um consumidor calejado de soruma e assaltante temido, que acaba nas mãos da população que executa ela mesma a justiça; o segundo é Mbhoromani, um ladrão, assassino e violador de mulheres e crianças, tido como uma espécie de mito, um fantasma, um xipoco, uma lenda. Um homem que escapava com uma facilidade assombrosa das mãos da polícia, das grades e se esquivava com mestria das balas. Apanhado, foi colocado um pneu e gasolina. Acenderam, mas Mbhoromani não ardia, ria-se. Uns curandeiros apareceram, bateram com força na sua sombra, Mbhoromani não resistiu a tanta dor. Foi assim que acabou por arder.

Fora a isso, dois outros temas sensíveis são colocados em hasta pública; o primeiro, a pobreza profunda instalada nos bairros, na sua maioria próximos do centro da cidade de Maputo – desde a estória de um jovem que perde a namorada para um empresário Português, ou a estória de uma avó que tem de colocar o pouco açúcar numa chaleira enorme, para melhor gestão e, por fim, uma criança que aguarda o final do ano para poder tomar um refrigerante.

Na crónica “Miséria”, o autor nos traz um olhar ainda mais íntimo sobre a infância em meio à pobreza. Chuquela, habilmente, retracta o impacto da desigualdade na auto-estima e no desenvolvimento das crianças, usando o olhar zombeteiro dos colegas do protagonista como um reflexo da crueldade social. A força deste texto reside na sua capacidade de nos fazer sentir a dor e a vergonha de quem cresce sem os recursos básicos, mas, também, de destacar a força interior daqueles que, mesmo na adversidade, buscam seguir em frente.

Chama atenção neste livro, também, o poder criativo na nomenclatura, comum nas zonas suburbanas, a título de exemplo: Lourenço da Silva, que passou a ser conhecido como tio Munene – nome atribuído por pessoas do bairro, por este aceitar os filhos que a esposa o dava, mesmo sendo de uma cor diferente da dele (Munene como quem diz pessoa boa, pessoa de bom coração); Lourenço Vilário Xonguissa, que passou a Massopeni – depois de ter acabado o contrato no Clube Naval, começou a beber de forma desmedida; ou então Thumbu-Rhumbu – designando um homem barrigudo e explorador de mão-de-obra infantil.

Este livro é, então, essa difícil conjugação entre a sobrevivência ao tempo e o aspecto diagnóstico associado a uma metáfora que deixou de ser e virou realidade. (X)

Uma proposta editorial, a todos os órgãos de comunicação social

Estamos em tempo de balanço da nossa longa travessia martirizada, a que se convencionou designar por crise pós-eleitoral. De todas as fontes temos recebido, todos os dias, números e qualificações dos danos materiais causados por manifestantes contestando o que entendem terem sido eleições extremamente problemáticas. E um largo número de infraestruturas destruídas. Avultados prejuízos econômicos. Temos ouvido disto tudo, todos os dias, de diferentes fontes.

Mas parece que tem faltado a outra face da mesma crise. A face social, a face humana.

Esta crise destruiu penosamente a confiança dos cidadãos sobre qualquer instituição do poder de Estado. Ela roeu de uma vez aquele resto, ainda que tênue, do contrato social que unia os cidadãos ao Estado. E nesta crise foi destruída uma parte significativa do maior patrimônio do Estado: vidas humanas!

Nas suas contas, o recem-exonerado comandante geral da Polícia, Bernardino Rafael, diz que (apenas) 96 pessoas foram mortas durante as manifestações; porém diferentes organizações da sociedade civil ("Decide", CDD...) contabilizam mais de 350 vidas humanas, fulminadas por balas da Polícia.

Estas vítimas têm nomes; viveram em bairros conhecidos; alguns eram chefes de família que deixaram viúvas e filhos sem recursos para a sua subsistência; outros ainda eram jovens na flor da idade. Com eles foram enterrados sonhos; seus próprios sonhos; sonhos de seus pais, namoradas ou de namorados.

Alguns ainda, de famílias extremamente pobres,não puderam, sequer, ter enterro digno, podendo ter sido sepultados em vala comum.

E aqueles reclusos mortos na chamada cadeia de máxima segurança, cujas cabeças sem vida vimos sendo pisoteadas por desalmados agentes da Polícia? Os seus familiares receberam os seus corpos, para ao menos dar-lhes enterro digno? Qual é a responsabilidade do Estado ante esta cruel matança em calabouços?

E já que todo o mundo está a lançar-nos à cara valores monetários de prejuizos derivados desta crise, digam-nos, por favor: quanto vale a vida de um cidadão morto injustificadamente por um agente do Estado?

É esta a outra face dos "danos" derivados das manifestações violentas, que a nossa comunicação social tem se "esquecido" de reportar.

Porque faltam porta-vozes dos mortos e daqueles a quem a sua morte deixou em eterno luto.

Então estas notícias sobre "danos" estão enviesadas; podem traduzir-se em colossal manipulação de opinião pública. Por serem demasiadamente parciais!

Moçambique: Transformando Riquezas Naturais em Liderança Global

Introdução: Um País, Uma Oportunidade Global

E se Moçambique não fosse apenas um destino de investimento, mas uma solução para os desafios globais mais urgentes, como segurança energética, sustentabilidade e inclusão?

Hoje, Moçambique posiciona-se como um líder emergente, impulsionado por projectos de gás natural liquefeito (GNL) avaliados em 30 mil milhões de dólares, uma transição energética focada em energia renovável e iniciativas que colocam o capital humano no centro do progresso. Esta não é apenas uma história de crescimento económico. É uma narrativa de resiliência, inovação e transformação social, onde cada projecto toca vidas e cria impacto global. A questão não é se Moçambique está pronto para liderar — a questão é: você está preparado(a) para fazer parte desta jornada?

As Vantagens Globais de Moçambique: Progresso e Oportunidade

- Segurança Energética: Moçambique no Coração do Futuro Energético Mundial

Moçambique possui uma das maiores reservas de gás natural do mundo, posicionando-se como um pilar da segurança energética global:

- Investimentos massivos em GNL: Empresas como TotalEnergies e ExxonMobil estão a liderar projectos avaliados em 30 mil milhões de dólares, reforçando o papel do país no fornecimento de energia para mercados em África, Europa e Ásia (Reuters, 2025).

- Futuro promissor: Até 2030, Moçambique pretende tornar-se no maior exportador de energia limpa da África Austral (Bloomberg, 2023).

- Minerais Críticos: Movendo a Revolução dos Veículos Elétricos

A transição global para veículos eléctricos (EVs) depende de minerais essenciais, e Moçambique destaca-se como líder neste sector:

- O país é um dos maiores exportadores globais de grafite, fundamental para baterias de EVs (Bloomberg, 2023).

- Com a produção global de EVs projectada para triplicar até 2030, Moçambique desempenha um papel central na descarbonização global.

- Energia Renovável: Um Modelo de Sustentabilidade Global

Moçambique possui um potencial de 23.000 GW em energia renovável, comparável a líderes globais como o Chile e a Austrália:

- Meta de eletrificação: Até 2025, o país pretende eletrificar 2 milhões de lares com energia solar e eólica (DLA Piper, 2023).

- Impacto regional: Projetos de energia limpa estão a transformar o panorama energético da África Austral, consolidando Moçambique como referência em sustentabilidade e inovação.

Histórias de Transformação: O Impacto Humano do Progresso

- Empoderamento Feminino em Cabo Delgado: O programa Movimento Wanawake, apoiado pela ExxonMobil e Fundação MASC, transformou a vida de milhares de mulheres em Cabo Delgado. Beneficiando mais de 1.250 mulheres, o programa oferece formação em negócios e liderança, ajudando a triplicar a renda familiar (360 Mozambique, 2023).

- Sustentabilidade no Parque Nacional da Gorongosa: A Gorongosa tornou-se um exemplo global de como desenvolvimento económico pode andar de mãos dadas com a conservação ambiental. A produção sustentável de mel e café gera emprego para centenas de famílias locais, enquanto protege uma das maiores reservas de biodiversidade de África (Financial Times, 2023).

Convite à Acção: Construa o Futuro de Moçambique

Moçambique não está apenas a emergir — está a liderar. E o futuro está a ser escrito agora.

Se é um(a) investidor(a), inovador(a) ou líder global, este é o momento de fazer parte da transformação. Como parceira local, trago insights estratégicos, expertise e uma visão clara para ajudá-lo(a) a navegar as extraordinárias oportunidades de Moçambique.

Conecte-se comigo para explorar mais sobre como podemos trabalhar juntos:

Aceda ao LinkedIn: Denise Cortês-Keyser - www.linkedin.com/in HYPERLINK "http://www.linkedin.com/in/denisecorteskeyser" HYPERLINK "http://www.linkedin.com/in/denisecorteskeyser" HYPERLINK "http://www.linkedin.com/in/denisecorteskeyser"/

*Denise Cortês-Keyser, assessora responsável por África no Global Gas Centre, em Genebra, é especialista em mineração, petróleo e gás, energia, finanças e atração de investimentos, liderando iniciativas estratégicas para fortalecer África no cenário global.