Em visita ao país, escritor moçambicano mostra-se expectativo com Lula, mas sugere: após tempos sombrios, o grande desafio será reumanizar a vida pela escuta. Aposta também num abraço entre África e Brasil através da política e da literatura

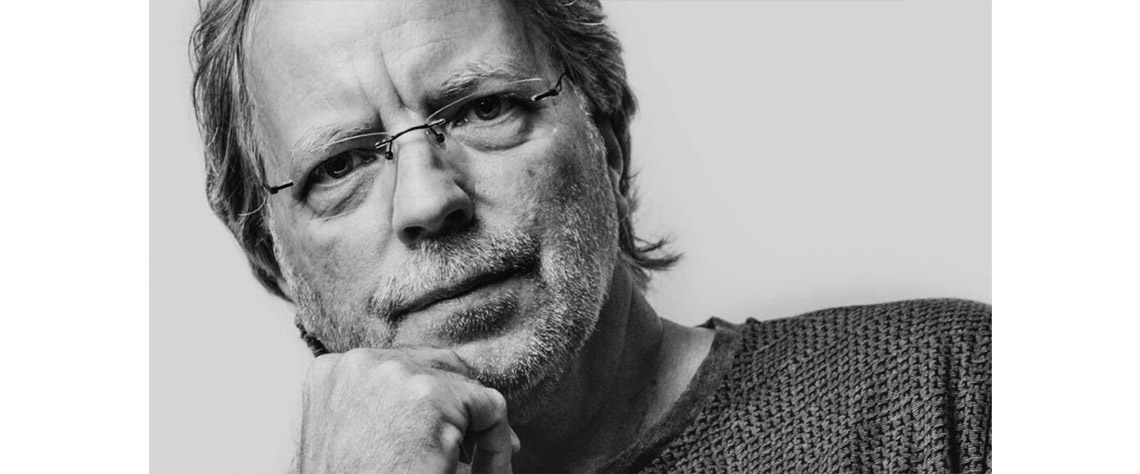

“Sou ainda um poeta que vai de visita pela prosa”, diz Mia Couto, um dos mais reconhecidos escritores africanos contemporâneos. O autor moçambicano vem ao Brasil para uma homenagem no Clube de Leitura do Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, no dia 12 de abril, quando fará uma leitura de Antes de nascer o mundo (1999).

Em entrevista à Cult, ele fala sobre as expectativas com o governo Lula, lamenta a falta de maior intercâmbio literário entre o Brasil e o continente africano e faz críticas ao monopólio da informação. “Há gente preocupada com que acabem os jornais impressos. O meu medo é que o jornalismo já tenha acabado”, diz.

É sua primeira visita ao Brasil após o início do terceiro mandato de Lula, a quem declarou apoio nas eleições. Como tem acompanhado o desenrolar desses primeiros meses pós-Bolsonaro?

Acompanho com muita esperança e mantenho-me o mais possível informado. Eu acho que esta é a fase da euforia, estamos ainda vivendo o que era sonhado numa espécie de estado de graça. É evidente que irão ocorrer aquilo que podemos chamar os pequenos choques da realidade. Por muito que nos guiemos por desejos de ruptura, governar é gerir o possível, é negociar diferenças e fazer cedências que nem sempre nos surgem claras a nós que não estamos no governo. Mas é importante pensar que o Brasil não vai ter apenas um novo governo. Vai ter de se refazer por inteiro e isso é obra que pede uma entrega e um entendimento de todos.

A construção de uma rede de diálogo onde havia apenas um rasgão da incomunicabilidade é talvez o maior desafio para a nação brasileira. Vivemos isso depois do final da guerra civil em Moçambique. Parecia impossível depois de tanto ódio acumulado. O grande desafio era como escutar o outro e como reumanizarmos todos juntos a nossa casa comum.

O primeiro governo Lula foi marcado por uma política de aproximação com os países do hemisfério sul, especialmente da África. O que espera desse novo governo?

Não espero, tenho a certeza de que essa tendência de aproximação recíproca vai ser retomada. Aliás, o presidente Lula já anunciou visitas a países africanos que deverão acontecer em breve. Mas não apenas as visitas. As mudanças serão, espero, bem mais profundas do que isso. O que não vai continuar a acontecer é esse virar de costas com os africanos que marcou a governação anterior.

Escritores brasileiros estão mais e mais mergulhando em literatura africana contemporânea e descobrindo clássicos do continente. Você considera esse movimento recíproco?

Infelizmente não tanto como deveria ser. É verdade que os brasileiros conhecem hoje muito mais as literaturas africanas (acho que é importante respeitar o plural quando se fala de África). Mas falta que esse conhecimento não fique preso ao que o mercado e as modas constroem. Os africanos também necessitam de ter mais acesso ao que se produz no Brasil. Não existe uma troca. O que existe (e é pouco e irregular) depende exclusivamente de entidades comerciais que são as editoras. Há um espaço dinâmico que são associações cívicas dos dois lados do oceano. Muito pouco é feito pelos governos.

Você é um leitor de clássicos brasileiros. É conhecida sua relação com a literatura de Guimarães Rosa. Você tem lido escritores brasileiros recentes?

O que é curioso e triste é que na década de 1960 e até meados dos anos 1970 (em que prevaleciam regimes ditatoriais no Brasil e em Portugal e nas suas colônias africanas) existia uma maior ligação com os escritores do Brasil do que agora. Hoje não chegam livros brasileiros a Moçambique. Assim sendo, tudo o que listar entre autores novos do Brasil fica sujeito a erros e omissões da minha parte. De qualquer modo, tocaram-me muito livros que chegaram a meu conhecimento de autores e autoras como Carla Madeira, Itamar Vieira Júnior, Ricardo Aleixo, Julian Fuks, Aline Bei, Jeferson Tenório, Socorro Acioli, Conceição Evaristo. Acho importante realçar que esse leque de autores mantém e amplifica a enorme diversidade de escolas, estilos e correntes. Essa literatura traduz as vozes tão díspares que compõem as culturas do Brasil.

Sua estreia literária foi como poeta e você é leitor voraz de poesia. Por que decidiu pela prosa?

Sou ainda um poeta que vai de visita pela prosa. Para dizer a verdade, faço de conta que acredito nessas fronteiras. Fomos aprendendo a arrumar o mundo, mas essa arrumação nem sempre é a mesma nas diferentes culturas. Em Moçambique, a lógica da metáfora poética contagia todo tipo de pensamento. Não existe nas filosofias indígenas de Moçambique fronteiras que separem o sonho do pensamento, a objetividade impessoal da entidade relacional. Do mesmo modo não se separa o vivo do que não é vivo, o orgânico do inorgânico. Não existe fronteira entre mortos dos viventes. Essa cosmologia tomou posse de mim como de todos os outros escritores moçambicanos.

O que tem de método de poesia na sua escrita de prosa?

Tem tudo. Sobretudo, a ausência de método. Essa ausência é bem visível num momento inicial, que é esse momento encantado em que tudo é possível. A história é ainda uma semente, não se sabe que árvore se esconde nela. Depois, a prosa pede escolhas radicais como se, ao podar a árvore, ela mudasse de natureza. O que nasceu como cerejeira pode vir um pé de ipê quando se lhe corta ou acrescenta um ramo. Como se cada galho fosse uma semente e nele morasse todas as potencialidades. Disse na resposta anterior que sou um poeta que, de quando em quando, emigra da oralidade para a nação da escrita em prosa. Mas o que pretendo no texto é sentir que devolvi à palavra escrita as vozes que a fizeram nascer.

E o que tem de jornalismo, ofício que exerceu por mais de uma década?

Sempre procurei no jornalismo aquilo que era mais do domínio da subjetividade e, por isso, os meus gêneros eram a crônica e a reportagem. O padrão da objetividade e da linguagem padronizada não exercia nenhum fascínio em mim. Nos dias de hoje, o jornalismo foi assaltado por uma vulgarização muito empobrecedora. Existem vozes e focos que resistem, mas esses nichos contam-se pelos dedos. Isto não tem de nostalgia passadista. Mas existe hoje um monopólio que reduziu a vitalidade e a pluralidade das versões que devem compor o retrato que fazemos do mundo. Há gente preocupada com que acabem os jornais impressos. O meu medo é que o jornalismo já tenha acabado.

No Brasil, você fará a leitura de Antes de nascer o mundo (1999), uma trama mágica sobre um refazimento do mundo. Mais de duas décadas depois, como você volta a esse romance a partir de sua leitura do mundo hoje?

Existe no romance um pai que se tornou insano por razões íntimas, mas que também deixou, como todos nós, de reconhecer o mundo como sendo dele, deixou de ser capaz de se sentir em casa e na família alargada que dizem que somos como humanidade. Esse pai tirano não interdita apenas ideias. Ele proíbe as lembranças, os sonhos, as rezas, as canções. Contudo, ele sabe que há no silêncio a gestação de toda a música. E é nesse nicho de falsas ausências que ele reconstitui a sua humanidade.

Esse livro foi escrito em 2009 e havia nessa altura, em Moçambique, a terrível herança de um conflito violentíssimo que dilacerou famílias e a nação inteira. Mas será que esse cenário mudou assim tanto mesmo depois de mais de duas décadas de paz? Quantas guerras nos continuam dilacerando em Moçambique e no mundo e que não são visíveis porque as notícias são produzidas com o fito de vender e de ocultar essas outras violências. Uma das guerras (talvez a mais grave) que está no livro e que permanece inalterada até hoje é a guerra contra as mulheres.

Moçambique enfrenta agora uma nova crise de cólera, agravada pela destruição causada pelo ciclone Freddy. Em 2019, o ciclone Idai já tinha arrasado Beira, sua cidade natal. Como você absorve esses desastres e essa permanência de uma tragédia que se renova?

Moçambique é uma das nações mais pobres do mundo. Enfrenta uma crise estrutural que é a miséria cotidiana que se reproduz em mais miséria. Não são apenas esses eventos episódicos que se tornam notícia internacional que temos de superar. Recordo-me que, na nossa guerra civil que durou 16 anos e fez um milhão de mortos, metade do país foi forçada a fugir e a refugiar-se nos países vizinhos, que são também pobres. Sete milhões de refugiados. Isso foi notícia nos media internacionais? Não.

Os ciclones possuem um efeito de espetáculo dramático, mas de efeito pontual como se, na rotina do cotidiano, tudo decorresse sem drama. É preciso, apesar de tudo, admitir que os ciclones em Moçambique serão muito provavelmente mais frequentes e intensos. Acontecerão com regularidade que os tornará menos propensos a serem noticiados. O que há a fazer? Uma vez mais, teremos de internamente arregaçar as mangas e lutar para prevenir e remediar de forma mais eficaz. Necessitamos de contar com a solidariedade internacional sem nunca ficarmos dependentes dela. Quatro anos depois da tragédia do ciclone Idai estamos ainda à espera de grande parte da ajuda prometida.

Está escrevendo ou planejando escrever um novo livro?

Sim. Estou desde há um ano a trabalhar num novo romance que tem como ponto de partida o início da Primeira Guerra Mundial em Moçambique. Este ano será publicada no Brasil uma antologia de contos intitulada As pequenas doenças da eternidade.

*Mia Couto em entrevista a Luís Costa, na Revista Cult