Fez-se jornalista em meados da década 80 do século XX, quando se viu a debitar habitualmente o seu gene de cidadão cultural na Gazeta de Artes e Letras da Revista Tempo, que tinha como coordenador o escritor Luís Carlos Patraquim. Não só escrevia de ofício, como não perdia as na altura habituais tertúlias literárias na Associação dos Escritores Moçambicanos (AEMO) e as sessões de m’saho que tinham como palco o Jardim Tunduru, conforme contou-me um veterano do jornalismo pátrio que com ele partilhava as máquinas de escrever da e na Tempo.

Na década de 90 do mesmo século, logo nos seus primórdios, Nelson Saúte (NS), o sujeito de quem falo, estreita-se como escritor, mas sem dissociar-se duma das técnicas do jornalismo, que é também um dos seus géneros: publica em 1990 A Ponte do Afecto, seu primeiro livro, que é uma colectânea de entrevistas a escritores portugueses.

Inspirado nos dissabores da famigerada guerra dos 16 anos, mais concretamente no camião transportando cadáveres feitos algures em Maluana em plena avenida Eduardo Mondlane, qual epicentro da capital do país, a caminho da morgue do Hospital Central de Maputo (HCM) e sob escolta de Marimbique, um personagem por sinal por si amado, NS viria a publicar, em 1998, o romance Os Narradores da Sobrevivência, no qual procura fazer o que os antropólogos chamariam de etnografia de Moçambique dos anos 80 do século passado, contando em profundidade como se conjugava, por aquelas alturas, o verbo sofrer. Fá-lo com histórias de cenas sobre o carapau. O repolho. Os ‘grupos dinamizadores’. As bichas. Ou seja, com quase tudo.

Aliás, é no post scriptum do Os Narradores da Sobrevivência onde ele relata, distante das entrelinhas, o que aquele período da nossa história colectiva significa:

“Os anos 80 foram anos dramáticos. Foi o tempo em que experimentámos a miséria mais abjecta em termos materiais. Onde os homens despojaram-se da sua humanidade e vestiram a bestialidade oculta na sua personalidade. Foram os anos da morte, da violência das armas que em humanas mãos serviram para destroçar os mais belos projectos igualmente humanos que havia entre nós e reduzir o homem moçambicano à condição de coisa nenhuma” (pág. 141).

Bem vistas as coisas, de memorialista, conforme o catalogo no título deste texto, NS tem o facto de tomar o passado como seu referencial literário, como seu imaginário criativo, mas ajudando os seus leitores a perceberem, a partir do que produz, o presente, que, nalgumas vezes, até parece sósia do passado.

Os dois trechos abaixo, igualmente extraídos do Os Narradores da Sobrevivência, me parece dizerem, com as necessárias adaptações, muito dos que, durante dois anos (2017-2019), sensivelmente, recusavam que Cabo Delgado estivesse sob ataque terrorista, bem assim do que fenómenos como exclusão social e desestruturação da família enquanto agente de socialização primária podem fermentar:

“Onde é que se viu, pá? Uma guerra aqui? Já parece que os tipos que escrevem nos jornais têm a paranóia dos filmes americanos. Esta malta anda maluca, Jone. Isso é lá no cinema. Aqui está tudo calmo, pá. Aqui não há crise” (pág. 62).

“Às vezes aparecem esses molwenes, esses meninos que mendigam nas ruas, os sem ninguém, vêm aqui sentarem-se com os velhos. Brincam no colo da velhice (...). Eles são filhos do sofrimento. Nasceram do ventre da desgraça. Foram paridos pela miséria. Eles, sim, um dia hão-de fazer guerra” (pág. 64).

Nas entrelinhas do seu livro de poesia A Pátria Dividida (1993), acha-se representado o Moçambique actual, marcado por várias corridas, muitas delas atabalhoadamente conclusas ou mesmo a marcha atrás, como o são os dossiers ‘Proposta de Lei das Associações’ e ‘Eleições Distritais’, talvez por conta de “desenrascanços” políticos.

‘Sob o Olvido da Cidade’ (pág. 42) é um dos poemas que integram A Pátria Dividida:

“Pelo grito nomeamos

cabelos olho nariz

lábios boca

dorso seios umbigo

púbis nádegas.

O corpo que amamos

na posse da loucura.”

Em 1998, tive o privilégio de conhecer NS ‘em pessoa’, enquanto co-facilitador de um Curso de Especialização em Jornalismo Cultural, com dois meses de duração, oferecido, em Maputo, pela União Europeia a jornalistas culturais dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP). Nesse curso, no qual tinha como colegas jornalistas como Gil Filipe, Frederico Jamisse, Belmiro Adamugy, Eduardo Constantino e Policarpo Mapengo, NS revelou-se não só como um exímio intelectual e homem de cultura, mas como, também, uma pessoa frontal, convicta, amiúde até com parcas doses de diplomacia, o que em educação de adultos talvez seja um valioso activo.

Terá sido isso que concorreu para que NS se incompatibilizasse com alguns dos colegas desse curso, sobretudo os angolanos, com destaque para o ‘kota’ Sá de Carvalho, que teve solidariedade incondicional dos seus patrícios...

Foi pelos dias daquele curso que, através de NS, conheci certas figuras incontornáveis do chamado jornalismo moderno, como a italiana Oriana Fallaci, autora da célebre obra Uma Entrevista com a História (1972), e o excêntrico actor Gerard Depardieu, habitualmente conhecido como francês, mas de há uns anos para cá russo, por motivos que não cabem nestas linhas.

Em Os Habitantes da Memória, livro que NS fez publicar em 1998, corporizado por entrevistas a um grupo selecto de escritores moçambicanos, resulta claro que o seu ADN literário foi consideravelmente influenciado por Oriana Fallaci. Da entrevista ao saudoso jornalista e escritor Heliodoro Baptista (HB), inserta nesse livro, vale sempre a pena ver o que abaixo se transcreve:

“[NS] Há um hiato de cinco anos na tua vida como jornalista. Foi um momento de terrível confrontação com o regime. Qual é o teu testemunho sobre esse tempo em que estiveste silenciado?

[HB] Fui impedido de trabalhar e, sobretudo, de ser jornalista. A ordem era que eu não podia ser jornalista neste país. Estava à espera de ir para Maputo trabalhar no Notícias. Deixara o Diário de Moçambique, podia ir para o Notícias, Tempo, AIM (Agência de Informação de Moçambique) ou INC (Instituto Nacional de Cinema), sei lá, para um lugar onde podia ser jornalista. Um dia, o Botelho Moniz manda dizer-me que o Sr. Armando Guebuza precisava de falar comigo com muita urgência. Estava em casa, pus uma roupa qualquer e fui assim mesmo. Lembro-me que ele estava no Palácio que era do antigo governador colonial, havia uma série de oficiais superiores, saíam e entravam, era uma fase de grandes movimentações de guerra. Depois de ele ter atendido esses oficiais, fomos para um jardim onde ele estava instalado com bebidas, amendoins, castanhas de caju, bolachinhas, requintes para a altura. O Botelho Moniz acompanhava-me. Ele fez o intróito com o Armando Guebuza. Lembro-me que se falava numa purga na China – a do “Bando dos Quatro”. Lembras-te? Ele dizia: ‘Ah, aquilo é muito aborrecido porque o comunista nunca deve fazer isso a um camarada seu’. Não fez mais nenhum comentário. Depois, começou a fazer-me perguntas deste tipo: ‘Conheces o Jorge Amado?’. ‘Sim conheço. Conheço muitos livros de Jorge Amado’. ‘Não, estava-me a referir àqueles livros que eu li’. Acabou por dizer-me que tinha lido Os Subterrâneos da Liberdade. O Jorge Amado já tinha ultrapassado essa fase do comunismo. E, depois, mudando de assunto: ‘Não interessa, nós estamos preocupados consigo, com a sua situação...!’. Como se ele não fosse o responsável por essa situação! Como se não fosse ele a dizer que eu não podia trabalhar. Isto, sete meses depois de eu estar no desemprego, sem receber. Então, fez esta proposta concreta: ‘Nós temos várias ideias’ – eu penso que uma delas era o campo de reeducação – ‘mas uma das ideias, aliás, já falei aqui com o Botelho Moniz, é que você vai trabalhar para uma empresa’. Não disse qual era a empresa, mas eu presumo qual; e não precisou se era na Beira ou fora. Só disse que não faltaria absolutamente nada na minha casa. Disse: ‘Peço que veja isto, aos seus filhos, à sua mulher não faltará nada em casa, todos os meses haverá um rancho substancial para si e aqui o camarada Botelho Moniz vai-se encarregar disso. Ele tem essas instruções. O que é que você acha? Pense bem, ainda tem alguns dias’. Respondi: ‘Eu não penso nada uns dias, digo-lhe já o que é que eu penso. Digo que não. Digo que eu sou jornalista desde 1970 e vou continuar a ser jornalista. É esta a minha palavra, é esta a minha resposta’. E ele: ‘Mas, está bem, pronto, pense nisso. Fica assim. Você pense!’. E o pensar transformou-se em cinco anos sem trabalhar” (págs. 98 e 99).

Em 2002, entrevistei Armando Guebuza, poucos meses depois de ser eleito, numa sessão do Comité Central da Frelimo daquele ano, secretário-geral do partido e candidato presidencial nas eleições de 2004, tendo-o questionado sobre o que o teria levado a aplicar a “lei da secagem” – tomando de empréstimo a expressão de Marcolino Moco – ao jornalista e escritor Heliodoro Baptista, ao que respondeu: “Não me recordo”.

Muitos estarão recordados do NS comentador político, sobretudo na TVM, na segunda metade da déceda 90 do século XX, quando acabava de regressar a Moçambique – depois de se licenciar em Ciências de Comunicação, em Portugal – a convite do finado Mário Dimande, antigo Presidente do Conselho de Administração (PCA) dos Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM), para assumir as funções de assessor de comunicação do Conselho de Administração daquela empresa pública. Era ele um comentador político muito descomunal para aquele tempo!

Recordo-me tê-lo visto adentrar-se na minha casa da Rua 9 do bairro de Mahlazine, através da TV, para comentar os “debates” daquele dia na Assembleia da República. Sem papas na língua, disse, e cito de memória: “Muito vergonhoso ter um Parlamento assim. Isto não pode ser. Somos merecedores de respeito enquanto contribuintes. A continuar assim, era melhor que aquilo se chamasse escolinha do barulho e não Assembleia da República”. Com essas declarações contundentes, parece ter terminado o percurso de NS enquanto comentador político!

Em 2001, NS é nomeado administrador executivo dos CFM, no consulado do então PCA Rui Fonseca, ao que me foi dito por um quadro sénior daquela empresa “no intuito de conduzir o complexo processo de racionalização da força de trabalho, o que implicava a redução do efectivo de 20 mil para cerca de três mil trabalhadores”.

Ainda nos CFM, é-lhe atribuído o mérito de ter estimulado a promoção de jovens técnicos e a descoberta de talentos. Através duma iniciativa por si desenhada, denominada “Conversas às Sextas”, os técnicos da empresa tinham a oportunidade de conversar informalmente com o PCA, de onde se revelaram colaboradores que representavam ‘mais-valia’, por via do que se tornaram depois, e muitos deles continuam hoje, gestores de topo dos CFM e de empresas concessionárias do sector ferro-portuário de Moçambique.

Bastante rigoroso, conforme testemunhei quando com ele colaborei, ainda que episodicamente, em certos projectos editoriais, bem assim quando com ele interagia habitualmente nos primórdios do semanário ZAMBEZE, de que eu era chefe de redacção e ele colunista, NS é, em bom rigor, um profissional amiúde incompreendido por muitos, provavelmente pela sua conhecida vaidade e sentido crítico.

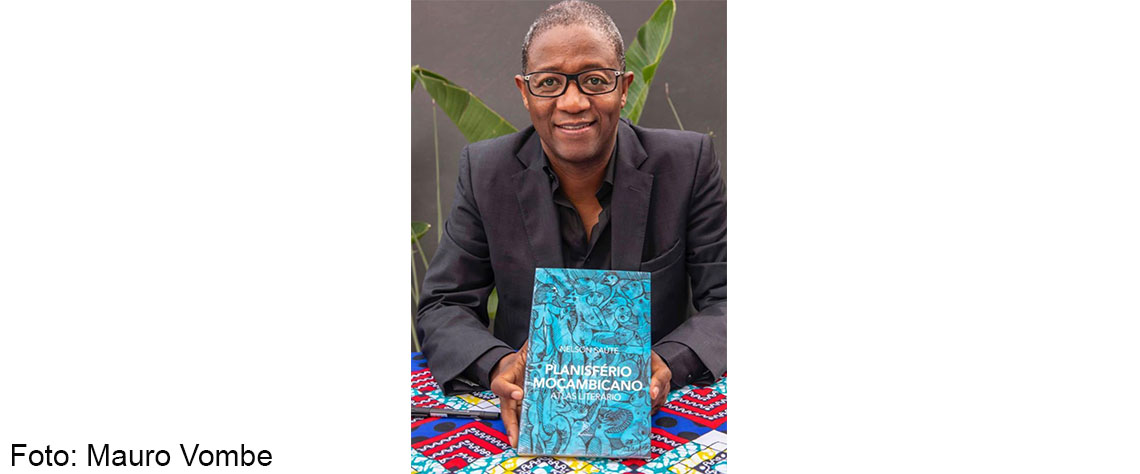

Actualmente com mais de 10 livros publicados e ainda ligado aos CFM, de cujo museu é curador, além de ser editor da Marimbique, Nelson Saúte, um escrevinhador de memórias tanto em diversas disciplinas literárias como em prosas tributárias que tem regularmente produzido e publicado no jornal digital Carta de Moçambique, é hoje, 26 de Fevereiro, aniversariante, completando 56 anos.